Par d’Espinassous, paru dans le Cycliste, Décembre 1899, Janvier 1950

Cinq heures sonnent quand je franchis le seuil de l’hôtel, la nuit est encore très obscure dans l’intérieur de Die, les réverbères sont éteints.

À la sortie de la ville, j’y vois à peine pour monter en machine.

Peu à peu les étoiles pâlissent, le jour commence à poindre : une légère vapeur blanche s’élève flottant sur la rivière, l’air est très vif.

La route, comme presque toutes celles des Alpes est bordée de peupliers d’Italie dont déjà les feuilles sont tombées : elle suit, la remontant, la vallée de la Drôme et abandonne à Pont-de-Quart la direction du col de Cabre.

Le soleil s’est levé sur un ciel empourpré, le signe est fâcheux et malgré la sérénité du temps je crains qu’il ne pleuve : mais Grenoble n’est plus qu’à 120 kilomètres, une simple promenade de touriste, all right.

Le chemin monte, côtoyant un ruisseau : à gauche, le massif du Glandaz.

Une heure après avoir quitté Die, j’arrive à Châtillon, village bâti sur les bords du Bez. Des prés, des vergers, beaucoup de noyers lui donnent un aspect assez agréable.

Deux cents mètres plus loin, la route de Clelles laisse à droite celle du col de Grimone et contournant l’énorme montagne ne tarde pas à atteindre Menée.

Pendant ce trajet le soleil s’est voilé, des crêtes du Glandaz sortent des nuages rapidement chassés, le ciel envahi devient d’un gris de plomb, l’air se charge d’humidité, le vent cesse, un grand calme se fait.

Bientôt une pluie fine commence à tomber.

Réfugié dans une modeste auberge, j’interroge anxieusement mon hôte qui, l’air important, sort sur le pas de la porte, regarde à plusieurs reprises le ciel, hoche la tête et finalement décide que « ça ne durera pas ».

Menée, avec la pluie, est un séjour très triste, de hautes montagnes l’entourent : une d’elles, à pic, a de magnifiques teintes rougeâtres, mais sous le ciel gris tout est terne.

Une demi-heure ne s’était pas écoulée que la pluie cesse, les nuages paraissent moins denses et entre leurs rares échancrures on voit un peu de bleu c’est le moment de partir.

La longue rampe du col de Menée, rampe de 16 kilomètres, coupée par un seul et court palier de 500 mètres, part même du milieu du village.

La route s’élève par de rapides lacets à travers des taillis de chênes, les pentes des montagnes sont nues, couvertes d’éboulis : seules les roches flamboyantes de leurs cimes, au coloris d’une incroyable vivacité, attirent le regard. En somme, paysage peu intéressant.

Arrivé aux Nonières, la pluie reprend de plus belle et, complication imprévue, pas d’auberge.

Abrité sous un hangar, j’attends, espérant que ce ne sera qu’une ondée : cependant il pleut à torrent, le ciel est lourd et noir.

Je suis vite entouré de quelques habitants aux Nonières, le passage d’un cycliste est encore chose rare et constitue une « great attraction ». Nouvelles interrogations : les avis sont partagés, mais la majorité assure que « ça ne peut durer ».

La minorité avait tort — d’ailleurs de notre temps elle a toujours tort — car, après un redoublement de violence la pluie s’interrompt tout à coup.

Le chemin décrivant une immense boucle vient ensuite passer à 100 mètres au-dessus du village ; il traverse de maigres pâturages où de pauvres chalets semblent semés.

À droite, la vue descend dans le profond ravin où coule le torrent de Seyremont, sur l’autre rive des forêts de sapins.

Je monte sans trêve, les lacets succèdent aux lacets, jamais je n’arrive au tunnel.

Dans un bois de pins je rencontre un berger : « Mais enfin ce tunnel où est-il ? » Souriant, il me le montre derrière moi à plus de 3 kilom.., son orifice noir ressort sur les landes arides du sommet.

Encore des lacets qui m’en éloignent, voici pourtant le dernier et désormais la route se dirige droit sur le col.

J’avais dépassé une ferme quand j’essuie une violente averse : accélérant de plus en plus, je me réfugie sous la voûte. Naturellement la pluie cesse aussitôt.

Le tunnel traversé (1466 mètres d’altitude), je trouve à la sortie un brouillard tellement épais, tellement opaque, que la marche en machine n’est plus possible.

Dans mes voyages, j’ai appris à user d’un grand fond de philosophie contre l’hostilité des choses inanimées, toute lutte me paraît vaine.

« En amour, disait Napoléon, la victoire c’est la fuite » ; ici, la victoire c’est l’inertie.

Aussi, m’asseyant sur une pierre je prends dans mon sac du pain et des fruits, du café noir termine ce frugal repas, ou comme disent les Suisses, cette « restauration ».

Je fumais depuis une demi-heure quand le brouillard semble se dissiper, il devient plus transparent, plus mobile puis soudain se déchirant en grands voiles blancs qui s’envolent en tous sens, laisse entrevoir un ciel radieux.

Jamais coup de théâtre n’arriva plus à point. La vue que l’on a du col est de toute beauté, le contraste avec le versant opposé est saisissant. Une superbe forêt de sapins couvre les pentes escarpées de la montagne : de l’autre côté du vallon, dans une clairière à mi-côte, apparaît un véritable palais, ses toits aux tuiles multicolores, hérissés de flèches et de campaniles, étincellent.

Dans un site aussi désert, aussi sauvage, l’effet de ce « château de la belle au bois dormant » est extraordinaire.

Sur les rochers au pied desquels est bâtie cette luxueuse demeure, la forêt recommence et monte jusqu’aux crêtes déchiquetées du sommet.

Ma carte consultée n’indique qu’une chapelle, je questionnerai la première personne rencontrée. La route est excellente et va descendre continuellement pendant 19 kilomètres, jusqu’au pont de l’Ébron : le ciel est devenu d’un bleu intense, heureux de ma bonne fortune, je me mets en selle.

À peu de distance du tunnel, un éboulement obstrue le chemin : le cantonnier, aidé de quelques ouvriers, travaille à rétablir le passage.

Mettant pied à terre, je l’interroge sur le mystérieux palais dont, à travers les arbres, on voit briller les toits.

— C’est, me dit-il, l’ermitage d’Esparon, aujourd’hui transformé en couvent, et il me donne de nombreux détails sur le monastère. Je ne m’y arrêterai pas.

Dans la forêt, le sol est toujours bon, les courbes de grand rayon, aussi ma marche devient très rapide.

Quand pendant deux heures on a gravi une côte avec une petite multiplication, la grande vous donne ensuite presque la sensation du vol, la transition est délicieuse.

J’admirais sans me lasser les points de vue variant sans cesse, lorsque jetant les yeux sur la route, en ce moment en ligne droite, j’aperçois, loin devant moi, deux minces piquets plantés au milieu de la chaussée.

Je passerai bien à droite ou à gauche me dis-je, et l’idée que le chemin fût barré ne me vint pas.

Deux minutes après, j’arrive sur les piquets avec une vitesse d’au moins 25 kilomètres à l’heure, la route est emportée sur une longueur de trois mètres.

Dans ces moments-là, on n’a pas le temps de réfléchir.

L’espace d’une seconde, je me trouve debout au bord même de la crevasse, retenant par la selle ma bicyclette frémissante.

En pareil cas, l’esprit du cycliste doit obéir sans être commandé, et de lui-même, instantanément envoyer l’ordre sauveur. Le danger passé, on s’en rend compte.

L’alerte avait été vive et mon émoi assez grand : penché sur les bords de la crevasse, qui aurait pu devenir une « solution de continuité » de mon voyage, la regardant non sans un certain plaisir, je ne peux m’empêcher de penser qu’après les longs renseignements donnés sur le couvent par le verbeux cantonnier, quelques-uns sur l’état du chemin n’eussent pas été superflus.

Comme moralité de l’incident, je me promets le plus saint respect pour tous les piquets que je rencontrerai.

Bientôt la forêt cesse, la route traverse des pâturages.

J’avais à peine dépassé le col du Lautaret, quand la plus merveilleuse, la plus fantastique apparition m’arrête net.

Au loin, au fond de la vallée, a surgi un monstrueux vaisseau de pierre : à une hauteur prodigieuse, sa proue aiguë déchire l’air. Devant moi s’est dressé dans sa majesté hautaine, le mont Aiguille.

Ébloui, fasciné par cette vue, ce n’est que lentement que j’arrive au bas de la côte.

L’étrange montagne m’attire. Il n’y a pas de chemin cyclable, j’irai à pied.

Laissant ma bicyclette à Chichilianne, je suis, après une heure de marche, dans le profond couloir qui entoure le mont.

Séparé de la chaîne du Vercors par une immense coupure, seul comme un gigantesque obélisque, le mont Aiguille s’élève dans le ciel.

Ses formidables escarpements aux teintes rutilantes s’élancent d’un seul jet à plus de deux mille mètres et devant ce colossal entassement de rocs, c’est d’abord un sentiment d’écrasement que l’on éprouve, ensuite d’admiratif étonnement.

Tout est pierre, tout est rocher autour de moi, tout est silence également. L’impression de grandeur est indescriptible.

Un jour à Zermalt, un Suisse dans un accès de fierté helvétique, me montrant le Cervin s’écriait : « Voyez ! il poignarde le ciel ! »

Le Mont Aiguille le soutient !

Vu de près, il présente un des plus surprenants, un des plus grandioses spectacles que le touriste puisse contempler.

Les lecteurs du Cycliste trouvent peut-être que je suis enthousiasme facilement, qu’ils se détrompent j’ai beaucoup voyagé, beaucoup vu, et suis plutôt un peu blasé, je leur raconte simplement ce que je vois, je leur fais part de ce que je sens.

De Chichilianne à Clelles, la distance est courte, ce village traversé la pente de la route s’accentue rapidement.

La descente de Clelles est idéale comme sol, pente, tracé, de plus, elle est déserte : lancé à une allure de 35 à 40 kilomètres à l’heure, c’est avec une sorte d’ivresse que j’arrive sur le pont jeté sur l’Ébron.

Grisé par la vitesse, le cycliste ressent une volupté sans pareille : fendant l’air, ne faisant qu’un avec sa machine, il se sent le roi de l’espace, il a retrouvé le magique tapis des mille et une nuits.

Cette sensation enivrante, je viens de l’éprouver.

Au pont de l’Ébron, commence la longue montée de Mens.

À mesure que l’on approche de cette ville, un imposant bâtiment s’aperçoit sur une élévation : c’est l’École modèle protestante, Mens est un peu la Genève du Dauphiné.

Au haut de la côte, la vue n’est arrêtée que par les montagnes de la Croix-Haute, du Vercors de la Drôme, sur lesquelles on distingue à mi-flanc, les viaducs de la ligne de Gap, Mens, le Châtel, alias bonnet de Calvin et l’Obiou, le grand pic du Dévoluy encore plaqué de neige.

Il est midi moins dix quand je descends de machine, la ville me paraît assez triste.

Mon guide consulté, elle n’offre rien de remarquable, Mens est un obscur et frileux village des Alpes.

Mon guide se trompe, le nom de Mens est connu, la renommée l’a porté au loin, il est illustre, il est célèbre, et sa célébrité c’est la Boufette.

Le nom n’est pas joli, mais la chose est exquise.

Créée par Mme Baup, modeste pâtissière, la Boufette de Mens est simplement une bouchée de dame, blanche, glacée à la vanille, renfermant une crème merveilleuse d’un arôme délicieux et inconnu : c’est une friandise digne de l’Olympe, c’est l’ambroisie des dieux retrouvée.

Elle s’exporte partout, l’hiver jusqu’au Caire le nom de M... Baup a franchi les mers.

Rien ne creuse comme les émotions, et depuis le col de Menée j’étais à jeun, aussi me hâtai-je de déjeuner.

Je vous ferai grâce de mon menu, je suis très sobre, et les menus d’un végétarien n’ont rien de bien intéressant. Après avoir indiqué les mets que je désirais, j’interrogeai mon maître d’hôtel.

« Je ne suis jamais venu à Mens, lui dis-je, qu’y a-t-il de curieux ?

— À Mens, rien me répondit-il, mais ses environs offrent de très jolies courses : le pont de Brion, de Ponsonnas, Tréminis, le Châtel, l’OBiou, la Croix-Haute, le Dévoluy. »

Je connaissais le col de la Croix-Haute, d’où l’on découvre un des plus beaux panoramas qui soient au monde, le Dévoluy était trop loin, le Châlet et l’Obiou trop hauts : restait le pont de Ponsonnas, précisément situé sur la route que je devais suivre.

Je me promenai à pied autour de Mens et ce n’est qu’à 2 heures que je partis.

Le chemin de La Mure monte jusqu’au col des Accarias, d’où l’on domine toute la plaine mamelonnée du Trièves, ensuite par une grande courbe atteint à Saint-Jean-d’Hérans. Passé ce village il descend très rapidement dans le lugubre ravin que le Drac a creusé.

Le paysage prend bientôt un caractère d’étrange et sauvage grandeur.

La route est à pic sur la sinistre gorge dans laquelle gronde le Drac. Ce sombre défilé de roches noires aux reflets violacés, est d’une effrayante profondeur et mes regards pénètrent difficilement jusqu’aux eaux écumantes, qu’au fond de l’abîme l’intraitable et terrible torrent roule avec furie.

À droite, les hautes pentes sont couvertes d’épais taillis.

L’ensemble est d’une saisissante horreur. Je descends prudemment, admirant à chaque pas l’incroyable sauvagerie du site sur le pont, le spectacle devient d’une terrifiante et sublime beauté.

De cette hauteur vertigineuse l’étroite coupure où mugit le Drac m’apparaît tout entière, et c’est presque avec effroi que je suis la course rapide et tumultueuse de ses eaux grises, se brisant entre les rocs livides de cette brèche de géant.

Je restai longtemps appuyé sur le parapet du pont...

Le pont du Drac est bien connu des lecteurs du Cycliste, c’est celui sur lequel son directeur, allant de La Mure à Gap, consulta sa carte, afin de s’assurer qu’il était bien dans le bon chemin. Mis en défaut par l’aspect trompeur de l’endroit, et se croyant au Pont-Haut, il grimpa allègrement à Saint-Jean d’Hérans où sa méprise lui fut révélée.

Grâce à cette bienheureuse erreur, l’aimable conteur, dont les récits font le charme du Cycliste, put voir les ponts du Sautet et de Ponsonnas, admirables modèles de « paysage farouche » ainsi qu’il l’a dit si excellemment.

Jusqu’à La Mure, longue côte à travers des prés et des champs cultivés, la plupart bordés de haies d’ormes ou de frêne.

Çà et là, quelques fermes à moitié cachées dans les arbres.

Tout en roulant, je pensais combien le cyclisme est redevable au capitaine Perrache, le savant et tenace champion de la petite multiplication, et de M. de Vivie, son infatigable vulgarisateur.

Je ne crois pas exagérer en disant que l’adjonction d’un second développement à une bicyclette a révolutionné le tourisme : plans, horaires, étapes, tout a été bouleversé.

Quant à la fatigue, elle n’existe plus. Je me permets d’envoyer par-dessus les monts qu’ils ont supprimés, un souvenir reconnaissant à ces deux intrépides « niveleurs ».

De La Mure à Laffrey, le chemin traverse dans toute sa longueur le froid plateau de la Matheysine, balayé presque toujours par un vent glacial. La route après Pierre-Châtel, côtoie les trois lacs de Laffrey, le paysage est devenu ravissant, je ne connais pas de vue aussi enchanteresse que celle de ces lacs.

Laffrey dépassé, le plus splendide panorama se déroule devant moi.

Un immense abîme s’est tout à coup ouvert sous mes pas, à une profondeur de 600 mètres on aperçoit toute la vallée de la Romanche et celle de Vaulnaveys jusqu’à Uriage : au fond, les contreforts de Chamrousse et de Belledonne, le massif de la Chartreuse, sur le ciel la blanche dentelure de leurs cimes.

Très bas, dans la plaine, Vizille avec ses toits rouges se distingue nettement, dominé par les hautes murailles de son château.

Cette royale demeure fut bâtie par Lesdiguières, dont le Dauphiné était presque devenu le fief.

L’impérieux vice-roi n’aurait jamais pu se procurer les sommes énormes que nécessitait la construction du château ; aussi eut-il recours à des procédés un peu sommaires peut-être, singulièrement sûrs et rapides.

Dans chaque commune, à tour de rôle, son envoyé faisant assembler les habitants à son de trompe, se contentait de leur donner lecture du message du duc :

Viendrez ou brûlerai.

On ne résiste pas à de pareils arguments, et pour ne pas voir leurs pauvres maisons incendiées, les paysans s’empressaient d’accourir au jour indiqué.

Le connétable dont le nom est encore si populaire en Dauphiné n’était pas commode à vivre, mais aujourd’hui, à distance on ne voit que le côté brillant de sa personnalité ; les scories sont tombées, l’or pur seul est demeuré, et il ne reste plus que le souvenir de l’admirable soldat que fut Lesdiguières.

C’est immédiatement après le village que commence la « terrible » rampe de Laffrey.

Cette rampe, les lecteurs du Cycliste la connaissent de longue date, champ clos du tournoi Gréau-Perrache, dont ils se rappellent les péripéties, la descente de Laffrey est le triomphe du fagot : c’est là que le cycliste apparaît dans une auréole, dans une gloire de poussière.

On a beaucoup exagéré le danger de cette descente, d’abord elle est presqu’en ligne droite, ne présente aucun tournant brusque, et enfin une pente de 9 % n’est pas si terrifiante.

Je l’ai descendue, alors cycliste novice, avec une machine développant 4m,80 la grande multiplication de ce temps, et dépourvue de frein : le fabricant m’ayant assuré que ce n’était qu’un embarras et un vain ornement.

Néanmoins j’arrivai sans accident au bas de la côte, le brodequin appuyé sur la roue directrice.

Je venais de Gap par le col Bayard, j’étais très inexpérimenté, et pourtant ce simple frein me permit de faire toutes les rampes en machine.

J’ajouterai que Saint Crépin le voit d’un œil tout à fait bienveillant.

Il faut environ 20 minutes pour descendre de Laffrey, et à 5 heures, je franchis le pont de la Romanche.

De Vizille à Grenoble on a le choix entre deux itinéraires, l’un par Uriage et la gorge du Sonnant, l’autre par le pont de Claix.

Il est tard, le dernier est le plus court, c’est donc celui que je prends.

La route au sortir de Vizille suit la Romanche, coupe aux Jarries la ligne de Veynes, et par une allée de peupliers atteint Claix.

Maintenant, je suis la longue et magnifique avenue du cours Saint-André.

L’ombre s’étend sur la plaine, le jour décline le crépuscule tombe en léger voile bleu.

Sous l’épaisse feuillée, la nuit est déjà venue, et dans l’obscurité, je glisse à toute allure.

Les noires silhouettes des arbres fuient rapidement, pendant que très loin, sous la ténébreuse voûte, j’entrevois comme une nuée de poussière lumineuse.

La route me paraît sans fin.

Peu à peu de rares lueurs scintillent à travers la ramure : bientôt à chaque pas s’accroît leur nombre.

Des villas aux lampadaires allumés apparaissent, de hautes maisons aux façades éclairées leur succèdent, puis la pleine et resplendissante lumière, la foule : c’est Grenoble.

d’Espinassous

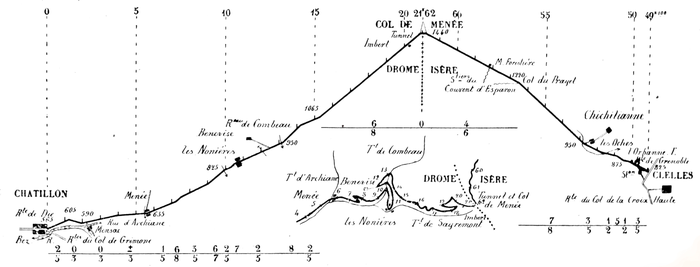

Profil Dolin :