Paru dans Le Cycliste, Décembre 1900, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

La route de l’Écharasson m’était connue. En 1894, un inspecteur des forêts m’avait parlé des difficultés que l’on rencontrait dans son percement. J’allai la voir à pied mais ne poussais pas jusqu’à la maison forestière. Ayant gardé une impression très confuse de cette route, d’ailleurs à peine amorcée, je résolus en septembre dernier de monter sur le Vercors par Saint-Jean-en-Royan.

Parti de Valence le matin, j’arrive à 2 heures, après un long arrêt à Romans, à la hauteur du pont suspendu de Saint-Nazaire. De là se découvre le village que franchit l’aqueduc de la Bourne. La vue sur cette rivière et sur l’Isère est fort belle. La terre et les roches de leurs hautes berges sont d’un rouge extrêmement vif sur lequel ressortent de verts taillis, le bleu de l’eau. Je ne connais qu’un autre site présentant d’aussi éclatantes colorations : les rivages de l’Esterel, près d’Agay.

Le chemin est épouvantable et ma bicyclette laisse dans l’épaisse poussière, une profonde et pénible trace. La descente du pont de Mane n’est pas meilleure, au contraire car de nombreuses ornières, des trous dissimulés, impriment à ma machine les plus désagréables vibrations.

Je m’engageais sur le pont, quant à deux cents mètres, j’aperçois une voiture que plusieurs personnes entouraient.

En voyage, j’aime et recherche les incidents : rien de monotone comme une excursion qui en est dépourvue. Approchant je reconnais une automobile peinte en rouge amarante qu’une « panne sérieuse » vient de clouer sur la route.

Le chauffeur, vêtu entièrement de cuir grenat, est accompagné de sa femme et de sa fille. Un mécanicien, un domestique, tel est le personnel de l’automobile.

Je m’étais arrêté. Il n’y a je ne sais quel malin plaisir à être témoin de l’embarras de son prochain, quand de cet embarras n’est résulté aucun mal. Que l’homme est donc naturellement mauvais ! Il y a toujours, a dit La Rochefoucauld, quelque chose dans le malheur d’autrui qui réjouit. Les maximes du prince de Marcillac ne sont pas les maximes des saints et le touriste n’est pas un ange : aussi j’assiste le « cœur léger » à cette lamentable panne, heureux de voir cette sorte de déboires inconnue au cycliste.

Le chauffeur ne décolère pas et avec raison est exaspéré ; le mécanicien a perdu la tête ; le domestique est allé chercher des chevaux et les deux dames, assises sur le talus de la route, feuillettent, il me semble, avec le plus grand intérêt, un guide rouge, qui doit être le Boedecker ; je remarque leur calme, peut-être sont-elles blasées sur ce genre d’agrément.

Le chauffeur, content de rencontrer un touriste pour s’épancher, me met au courant de ce fâcheux contretemps. « C’est inconcevable, me dit-il, l’allumage est parfait, la carburation idéale, nous n’y comprenons rien. Une voiture qui marchait si bien ! Si vous l’aviez vu, ce matin, monter la côte de Sassenage, vous auriez poussé un cri d’admiration ! »

Pousser des cris d’admiration en voyant grimper une automobile n’est pas précisément dans notre caractère ; et il est probable qu’au lieu de ce débordement d’enthousiasme, j’aurai pensé simplement : pourvu que ça dure !

— Existe-t-il, continua le chauffeur, une voiture plus capricieuse, plus entêtée ! ne vouloir ni avancer, ni reculer ! »

— Votre automobile, répondis-je, est la réhabilitation de la mule. »

Le domestique est revenu suivi d’un paysan et d’un cheval. Avec des cordes on assujettit un brancard et la voiture se met tristement en marche, se dirigeant vers la gare de Saint-Hilaire.

— Je vais, me dit le chauffeur, la faire attacher sur truck jusqu’à Valence. »

— Et là elle fera sûrement ses quarante kilomètres à l’heure » ajoutai-je en le quittant.

Après le pont de Mane le chemin devient un peu meilleur et j’entre à Saint-Jean à 3h 40. Le temps était très chaud, une quinzaine de kilomètres me séparaient seulement de Lente, une longue halte était permise. Je ferai bien, me dis-je, 7 kil. 500 à l’heure, à cinq le soleil sera moins ardent et j’arriverai à la maison forestière à sept, à l’heure du dîner.

Je commis là une faute impardonnable que mon expérience aurait dû m’éviter. La pente de la route fut beaucoup plus forte que je ne supposais ; du col à la scierie du Brey, je trouvai une épaisse couche de pierre récemment étendue qui attenait le cylindre ; autant de causes qui me retardèrent. D’ailleurs il est toujours prudent d’avoir un peu de marge en cas d’imprévu, voire même pour une réparation de pneumatique.

Je me repose donc à l’ombre des ormes de Saint-Jean, m’abandonnant à cette délicieuse flânerie que goûte le touriste au milieu de l’étape, et je parcours quelques journaux sous la tente d’un café. Là était attablé un cycliste, un des plus étonnants que j’ai rencontrés. Habillé complètement de piqué blanc, bas et maillot écossais, il a l’air de sortir d’un écrin. Sa conversation est aussi extraordinaire que son costume... Il connaît La Revue, ne soyons pas cruel. Je n’en dirai pas plus long.

5 heures : je me mets en selle. La dure rampe commence immédiatement à la sortie du village. La route traverse des prés plantés de pommiers et ne tarde pas à s’engager dans les bois de taillis d’où elle ne sortira plus. Joanne donne à cette côte une pente de 7% ; il y a erreur manifeste, elle doit avoir 8,5 si ce n’est 9%.

Le chemin décrit un immense lacet, dominant la vallée de la Lyonne, puis revient sur sa première direction. À mesure que je m’élève la vue devient de plus en étendue : Saint-Jean apparaît blotti dans la verdure ; au loin, se dessine en blanc, le haut aqueduc de Saint-Nazaire et partout surgissent des villages et des fermes dans le feuillage. J’aperçois très bas presque tout le Royannais, la vallée de l’Isère ; à l’horizon, la forêt de Chambarand et la chaîne des Cévennes.

Cette rampe est tellement dure sous le soleil, dont à cette heure les rayons me frappent normalement, que je ne cherche que des prétextes à descendre de machine. C’est une suite de capitulation de conscience. J’interroge le cantonnier sur la route de Combe-Laval, quoique bien mieux renseigné que lui ; sous le fallacieux motif de prendre une note, je fume une cigarette sur l’herbe, contemplant les merveilleux lointains ; une fleur me parait d’une espèce rare, je m’arrête pour la cueillir ; chaque passant doit subir un interrogatoire et tous ces subterfuges réduisent à tel point ma marche qu’elle ne doit pas dépasser 4 kilomètres à l’heure.

Peu avant la fontaine de l’Écharasson je croise un berger surveillant son troupeau qui broutait sur ces pentes escarpées. Naturellement je ne laisse pas échapper cette occasion de mettre pied à terre.

— Connaissez-vous, lui dis-je, la route de Combe-Laval ? En suis-je loin ? »

— « Non, me répondit-il, une demi-heure à peine. »

Et avec un accent compatissant : « Vous y allez ? je l’ai vue une fois mais n’y passerai plus. C’est affreux ! C’est vilain ! »

Vilain ! En voilà un amant de la nature ! Allons ce sera encore mieux que je n’espérais. La beauté d’un paysage étant toujours en raison inverse de l’appréciation de l’indigène, s’il m’avait dit splendide, je serais retourné.

Je ne pouvais faire halte à la fontaine. Cette eau d’une fraîcheur glacée est à redouter pour le cycliste qui arrive là souvent en moiteur, et il devra sagement se borner à des ablutions.

Bientôt j’atteins le col : le chemin tourne à angle droit, se dirigeant sur l’Écharasson. D’ici je vois Sainte-Eulalie à moitié caché dans ses noyers, Pont-en-Royan accroché à ses rochers, les vertes vallées de la Lyonne et de la Bourne : tableau admirable sous le soleil couchant.

Vers le 8e kilomètre, je prends à gauche la nouvelle route. Quelques cents mètres et me voici devant le vertigineux précipice de Combe-Laval.

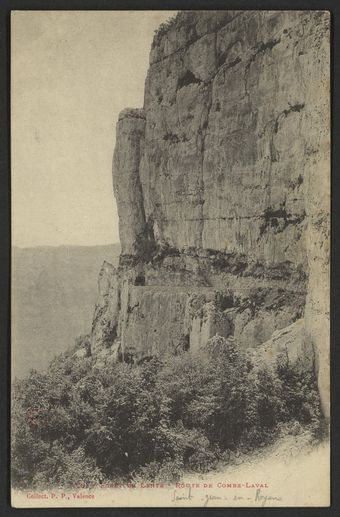

Cette route qui a nécessité de difficiles et dangereux travaux, suit à une hauteur de 700 mètres à pic sur l’étroite gorge du Cholet, une ligne sinueuse aux courbes accusées. Taillée dans le roc sans interruption, elle troue, par de nombreux tunnels, les énormes contreforts de la montagne. À certains endroits, la roche a manqué et c’est sur des poutres de fer qu’elle franchit le vide ; à d’autres, des murs cyclopéens la soutiennent. Sur la droite, de menaçantes parois s’élèvent très haut. Partout où la mine l’a fait sauter, partout où il a été entaillé, le rocher a pris une couleur fauve ardent, presque rougeâtre, qui tranche violemment sur le grisâtre de l’ensemble.

La vue sur l’abîme est saisissante et donne un frisson d’instinctive terreur. À une effrayante profondeur, je distingue quelques maisons, des arbres, mais rapetissés comme des jouets d’enfant.

Je m’enfonce dans un tunnel. À la sortie le spectacle est plus terrifiant encore. Cette route est une de celles où, dans les cauchemars, le vertige vous prend ; ces précipices sont ceux dans lesquels on tombe avec cette angoisse qui persiste même après le réveil. G. Doré, dans L’Enfer de Dante, a dessiné des routes pareilles.

Le soleil s’est couché. En face, de gigantesques falaises, qui sous les derniers rayons avaient revêtu les teintes les plus chaudes, sont devenues violettes, puis peu à peu, ternissent, passent au gris sans reflets. Au loin, une brume bleuâtre, d’une ténuité extrême, couvre le Royannais.

J’ai longuement contemplé cette vue fascinante, j’ai laissé le temps fuir, saisi par l’âpre sauvagerie, la farouche grandeur du site. L’obscurité envahit déjà la sombre gorge et se fait plus grande à chaque pas. La nuit vient avec une rapidité qui me surprend et dans ces cailloux fraîchement répandus, ma marche est d’une lenteur désespérante.

Parvenu au fond du cirque, une haute muraille de rochers me paraît une barrière infranchissable. Où passera la route ? elle s’engouffre dans deux tunnels qu’ont creusés autrefois les moines de l’abbaye de Bouvante. Sous la ténébreuse voûte, nulle lueur pour me diriger : hésitant, trébuchant à chaque pas, je pousse ma machine sur la dure pente. Le tunnel traversé, j’entends grincer les roues d’un chariot ; un homme portant un falot est sur la route, dételant ses chevaux. Je suis arrivé à la scierie de Brey.

J’interroge le voiturier sur la maison forestière. — « Vous n’en êtes qu’à trois kilomètres, me dit-il, seulement prenez garde de ne pas aller trop loin : vous n’avez pas de lanterne et il fait très nuit. Il est presque sûr que vous passerez devant le chemin sans le voir. Mais écoutez-moi bien, vous ne pourrez vous tromper. Quand vous aurez laissé à votre droite la vieille route, le chemin de la maison forestière sera à 1.500 mètres plus loin, également à droite. Si vous le manquez vous le trouverez facilement par cette « remarque ». Dès que la forêt cessera, dès que vous verrez un terrain déboisé vous l’aurez dépassé. Revenez alors et à une cinquantaine de mètres à gauche, cette fois, vous trouverez le chemin de la maison forestière qui n’est qu’à 200 mètres sur la hauteur. » J’écoute attentivement et le remercie.

Je suis maintenant en pleine forêt, mais vu l’obscurité, je vais à pied. D’épais sapins se dressent de chaque côté de la route, et de la masse noire, à peine si le ciel je vois sortir leurs cimes aiguës.

Tout en marchant, je comparais la route de l’Écharasson à celle des grands goulets. Combe-Laval est très beau, incontestablement, colossal si l’on veut, mais on n’y ressent pas la poésie héroïque des Goulets.

Il y manque cette furieuse et étourdissante Vernaison, ces eaux écumantes se précipitant en cascade, la verdure des taillis. Ici tout est sec, brûlé, ravagé. Les Grands-Goulets l’emportaient.

Un bruit de pas interrompt mes réflexions, et dans l’ombre, je distingue un homme dont le bâton ferré sonne sur les pierres. Je l’interpelle.

En pareil cas, le son de la voix de l’inconnu me guide sur ce que j’ai à faire. J’ai bien un revolver, mais je crains de m’en servir — un jour peut-être, en dirai-je la raison aux lecteurs du Cycliste.

— Suis-je loin de la maison forestière ?

— Vous-y êtes », me répond gaiement, une voix au timbre franc et cordial. C’était un charbonnier.

La nuit est si profonde que je manque l’amorce de la route : à ma droite j’ai le terrain déboisé. Une courte montée et j’aperçois les lumières briller dans les sapins : c’est la maison forestière.

J’appelle : une fenêtre éclairée s’ouvre, et un instant après descend un garde. Je suis reçu avec empressement, et bientôt assis devant la cheminée, je me chauffe à un grand feu de hêtre.

Mon couvert est vite dressé dans une pièce à côté de la cuisine — je recommande aux touristes la gelée de framboises faites à Lente — mon repas terminé je fume près du feu. La soirée passée se passe à causer avec le garde forestier. À son accent je reconnais qu’il est alsacien : il me parle des belles forêts de son pays, forêts qui ne nous appartiennent plus, et sa figure trahit les regrets qu’il ressent encore. Il y a 27 ans qu’il est à Lente. Aussi quelle santé ! quel regard bon et loyal ! la forêt est moralisatrice, la forêt est meilleure que les hommes .

Il est 10 heures. Le garde s’est levé, a allumé une lanterne et se tient debout devant moi, prêt à me conduire à la maison des touristes.

— Voulez-vous, me dit sa femme, un journal pour vous endormir ? je sais que beaucoup de personnes aiment à lire au lit.

— Très volontiers », répondis-je. En effet, j’ai l’habitude dans ma chambre de prendre un livre quand je n’ai pas sommeil. Tel est le cas ce soir. Ce journal sera donc le bienvenu.

Péripétie poursuivie du conteur, toi qui le fuis quand il te cherche, combien parfois tu es dure pour lui ! pourquoi de tes faveurs toujours si avares, m’as-tu comblé, accablé aujourd’hui ?

Dans une semblable situation, le Vicomte d’Arlincourt n’aurait pas manqué de s’écrierv : ciel ! en croirais-je mes yeux ! et cette phrase surannée exprimait parfaitement la sensation que j’éprouve.

Ce journal que je tiens dans ma main, ce journal qu’on me donne pour m’endormir, oserai-je dire son nom ! et pourtant je suis bien sûr qu’aucun lecteur de la Revue ne le devinerait. Vous le voulez ? eh bien... c’était le Cycliste !

Le coup était rude, un espoir me restait. Sûrement, pensais-je, c’est un vieux numéro qu’un touriste aura oublié ici, un de ceux consacrés aux itinéraires, à la revue des catalogues, un de ces numéros qu’irrévérencieusement on appelle « assommant » et dont le pouvoir soporifique ne se discute pas... je l’ouvre. C’est celui du 30 juin 1900 et il contient le Valgaudemar.

Ironie amusante des choses ! ce récit, un des plus mauvais que j’ai envoyé au cycliste, a été écrit en deux heures. Il était donc juste qu’une pareille désinvolture fût punie : et la ceinture de hautes roches qui fait au Vercors un rempart inexpugnable, l’immense forêt qui m’entoure, n’ont pu me défendre contre la raillerie du sort. Mais c’est dans l’adversité que les âmes fortement trempées donnent toute leur mesure, aussi faisant bonne contenance, je remercie mon hôtesse et emporte la revue.

Cet incident m’avait fort égayé, et en fumant une dernière cigarette je me disais : faut-il que le Cycliste soit un journal répandu pour avoir pu même pénétrer dans ces solitudes lointaines ! où ne compte-t-il pas des abonnés..., sic itur ad astra ! et c’est bercé par ces riantes pensées que je m’endormis. Les contrevents fermés m’ont trompé et le soleil brille déjà sur la prairie de Lente. Le ciel très bleu est sans nuages.

En sortant je rencontre le vieux garde alsacien :

— « Eh bien, lui dis-je, faisant allusion à la pluie qui tombe presque continuellement sur le Vercors, qu’est-ce que cela signifie ? le temps s’est dérangé ! Pourriez-vous m’expliquer pourquoi il ne pleut pas ? »

— « C’est inconcevable ! répondit-il plaisamment, mais rassurez-vous, ça ne durera pas ! » et prenant mon sac : « Votre déjeuner est prêt, ma femme a battu ce matin du beurre pour vous. »

Pendant que j’étais à table des gradés sont entrés. il y en a un que je n’aimerais pas rencontrer « en civil » au coin d’un bois. Avec sa grande barbe de sapeur il a un air féroce. Au demeurant le meilleur des hommes. Je les interroge sur les chemins qui conduisent à Vassieux. Fâcheux son de cloche, ils ne sont pas d’accord et chacun me trace un itinéraire différent. La grande barbe veut absolument que je prenne le raccourci de la Chapelle, et garanti que je n’aurai à porter ma bicyclette à peine quarante minutes !

Impatienté, la femme de l’Alsacien les interrompt :

— « Monsieur n’a qu’à passer par Lachau, c’est encore le moins mauvais et le plus court. »

Et se tournant vers moi :

— « Vous suivrez la route qui longe la prairie — elle me la montre de la fenêtre — entré dans la forêt vous laisserez un chemin à droite qui monte en sens contraire, et continuerez devant vous : après un pont de pierre vous arriverez à un carrefour. Là faites bien attention de ne pas vous tromper. Il y a trois chemins. Ne prenez pas celui qui descend, encore moins celui qui sera en face de vous — vous iriez à la Chapelle — mais celui qui monte. »

Ces renseignements gravés dans ma mémoire, je prends congé de ces braves gens dont l’accueil patriarcal rappelle la vie d’autrefois.

La route est un enchantement continu, la forêt est merveilleuse. Le hêtre dont le tronc droit et clair s’élève très haut, se mêle au sapin et à l’épicéa, sous lesquels poussent des taillis de noisetiers et d’alisiers. Des sorbiers des Oiseleurs aux baies rouge vif, bordent parfois le chemin, mettant une note éclatante dans le paysage. Le sol est tapissé de fraisiers de framboisiers de végétation luxuriante, folle, un vrai parc de milliardaire. Des sapins centenaires ont leurs branches pendantes couvertes de lichens, et cela leur donne un aspect vénérable. Patriarches de la forêt ils abritent leurs nombreux descendants et de leur ombre les protègent encore.

Dans ces combes la terre est humide, la chaleur lourde, le chemin boueux et je prends le parti de marcher. Voici le pont aux pierres vertes de mousse et bientôt après le carrefour en X.

Je ne me rappelle plus la longue explication de la femme du garde. Il y bien un poteau portant mention de chemin de Vassieux, mais ce poteau placé au centre de l’X est dépourvu de flèche. Quelle est ma route ? ma montre, présentée au soleil, m’indique le Sud : je peux donc orienter ma carte. La bonne route monte faisant un angle aigu avec celle de Lente.

La forêt est si belle que souvent je m’arrête pour fumer. Avec toutes ces haltes le temps fuit rapidement. Il est 11 heures, j’ai déjeuné très légèrement ce matin et je m’aperçois qu’on ne vit pas uniquement de pittoresque. Malheureusement j’ai mon sac des courtes excursions, il ne contient que des objets de toilette et en fait de provisions de bouche, rendrait des points au radeau de la méduse.

Je m’apitoyais sur les souffrances de ses naufragés quand je rencontre un casseur de pierres. Aidé par lui je suis vite en possession de deux cornets de framboises. Je connais des mets plus substantiels. Cette vie de Robinson est décidément moins agréable à vivre qu’à lire.

Après avoir traversé une clairière et laissé à droite des pâturages et des collines déboisées, me voici enfin en haut de la côte. De là jusqu’à Vassieux descente continue. Je suis de nouveau dans la forêt, aussi enchanteresse peut-être que sur l’autre versant. À midi je passe devant la maison forestière de Lachau. Je trouve porte close. En face s’ouvre une grande échancrure : c’est le col des Jaussauds.

Je m’arrête saisi par la vue, une des plus étonnantes, des plus singulières que j’aie contemplées. J’ai à mes pieds, à une profondeur de 400 mètres environ, toute la vallée de Vassieux, parsemée de hameaux et de fermes. De longues routes blanches la sillonnent, convergeant vers ce village. La vallée qui de cette hauteur paraît une plaine, ressemble par ses terres labourées, ses carrés de prés, ses champs en friche, à une immense marqueterie. Un grand nombre de gerbiers de forme conique prennent l’aspect de petites quilles à jouer.

À gauche, dans le lointain, la Chapelle-en-Vercors ; devant moi, La Mure ; à droite, Vassieux ; mais tout en étant vus en projection, les toits de ces deux derniers villages semblent toucher le sol. L’ensemble constitue le « topo », le plus facile à prendre que je connaisse.

Au second plan les croupes noires de sapin de Saint-Agnan. Derrière, les dominant, une seconde ligne de montagnes dénudées aux crêtes déchiquetées : c’est la chaîne de la Moucherolle, dont le Grand-Veymont est la plus grande cime.

Je m’arrache enfin à ce spectacle, il n’est que temps d’arriver à Vassieux. Un sentier tracé sur le flanc escarpé de la montagne évite le grand lacet, mais vu son étroitesse et son état je ne m’y engage pas.

Bientôt le chemin pierreux, raviné par les eaux me force à marcher à pied jusqu’au bas de l’interminable descente. Deux kilomètres d’excellente route : Vassieux.

Ce village, ou plutôt ce hameau, possède six auberges, un bureau de poste, le télégraphe et le téléphone ! J’y découvre une marchande de fruits. Elle a pêches, raisins, poires. Sur l’arbre je conseille des cerises noires mûres à point ; et c’est le 15 septembre !

Après une halte honnêtement employée je repars. À peine sous bois, le sol est si mauvais qu’ici encore je dois mettre pied à terre. Je ne me plains pas, car la forêt se fait à chaque instant plus touffue. Au col Saint-Alexis, le chemin devenu passable descend dans la vallée du Rousset. J’aperçois ce village à 300 mètres à pic sous la route. Une pierre que je lancerais tomberait sur ses toits. Cette vue de Rousset surprend par la brusquerie de son apparition : sur la vallée boisée elle est de toute beauté.

Un kilomètre de montée et j’entre dans l’humide tunnel. Quelle n’est pas ma surprise de le trouver éclairé ! maigrement il est vrai, car trois lampes seules y brillent. D’après ce que j’ai appris, l’« administration » s’est enfin décidé à cette folle dépense depuis novembre 1899.

Arrivé au refuge, ma bicyclette remisée, je m’assieds sur la terrasse et les jumelles du cantonnier à la main — la vieille longue-vue a été mise hors de combat — je fouille la route dont tous les lacets se déroulent sous moi. Elle est déserte, aucun touriste ne montera ce soir.

Je lisais avec intérêt une revue que j’avais prise, dans mon sac, quand j’entends des cris de frayeurs entremêlés de rires. Me retournant, je vois deux jeunes filles qui s’interpellent gaiement. L’une, armée d’un alpenstock, est presque au sommet d’une longue échelle appuyée contre la paroi à pic de la route, l’autre, au pied, essaye de la maintenir.

Ces jeunes filles sont deux New-Yorkaises, deux blondes aux yeux bleus et leurs manières un peu masculines comme celles de toutes les jeunes filles d’outre-mer sont atténuées et corrigées par une grâce extrême. Très naturelles, pleines d’entrain, elles sont la gaîté même et j’ai emporté de cette fugitive rencontre le plus charmant souvenir.

— « Nous sommes venues, me dit l’Américaine qui est près de moi, faire au col du Rousset une cure d’air. Mon frère nous y a conduites et viendra nous y chercher. »

Je ne peux m’empêcher de sourire : « Une cure d’air ! mademoiselle, je crains que ce ne soit plutôt une cure d’eau ! » et je lui apprends la détestable réputation dont jouit le Vercors.

— « Jamais, continuai-je, je ne l’ai traversé sans pluie, et je ne suis pas encore revenu du temps qu’il fait. »

Pendant cet entretien, la jeune fille est déjà arrivée très haut ; maintenant, elle grimpe péniblement décrivant de nombreux zigzags, tantôt s’accrochant aux touffes d’herbe, tantôt se hissant sur l’alpenstock. Bientôt elle s’arrête ne sachant plus où se diriger et n’osant redescendre à cause du vertige.

J’ai peur d’un accident. Ne connaissant pas le sentier je hèle le domestique du refuge : il accourt. Je lui montre l’Américaine : aussitôt, comme un chat, il bondit sur l’échelle et en un clin d’œil l’a atteinte ; il la soutient, la guide, et un instant après l’ascensionniste, le teint animé, les yeux brillants, toute triomphante, est saine et sauve sur la route.

Je la félicite de l’heureuse issue de son « expédition ». — « Ne la complimentez pas, interrompit sa sœur toute pâle d’émotion, elle aurait pu se tuer. »

— « En France, mademoiselle, on félicite toujours sur une chose qui réussit, quitte à blâmer dans le cas contraire. »

L’heure du dîner est venue. Le couvert des Américaines est mis sur la terrasse, le mien dans la salle. Impossible de promener après le repas, le temps a fraîchi : aussi les jeunes filles rentrent au refuge où nous passons la soirée avec la femme du cantonnier et sa sœur. Le brave domestique sommeille sur une chaise. La grande lampe du plafond nous éclaire et dans cette chaude température, sentant le froid au-dehors, notre humeur est joyeuse.

Tout en causant, je suis amené à parler voyages. Je raconte ma dernière excursion à Fond-Turbat, au Désert de Valjouffrey, et je décris la route très peu connue et pourtant si pittoresque de La Mure à Vif. Subitement une idée me traverse l’esprit : — « Me permettez-vous, mademoiselle, dans le récit que je compte écrire sur la forêt de Lente, de dire deux mots de votre audacieuse et téméraire ascension ? »

— « Très volontiers, répondit-elle en riant, mais vous tairez notre nom, le pays que nous habitons en France et vous nous enverrez le récit. »

Naturellement je le promets et ici se place un incident qui me divertit fort et que, narrateur véridique, je ne puis omettre.

Tout à coup, à brûle-pourpoint, une de ces jeunes filles me pose cette question sans contre-dit bien « américaine » :

— Vous les paie-t-on cher, monsieur, vos articles ?

— Comment ? mademoiselle », répondis-je surpris au plus haut point.

— Je vous demande, reprit-elle, me regardant bien en face, si on vous paie cher vos articles. » Et dans ses yeux clairs, je voyais qu’elle trouvait cette question toute naturelle. Je ne pouvais m’en formaliser.

— Cher, mademoiselle, serait assurément beaucoup dire, il y aurait même exagération à le prétendre. Le prix en est modeste, quoique suffisamment rémunérateur », et la fixant à mon tour : « On me les paie 1 fr. 80 ! »

À ce chiffre la jeune Mlle ne peut retenir un sourire — à New-York, tant vaut le chèque, tant vaut l’article — et je m’aperçois que ma réponse l’a embarrassée.

Confuse, elle se reproche son indiscrétion, aussi voulant la rasséréner et ne pas rester moi-même sur cette déplorable impression, j’ajoutai :

— Cette « somme », mademoiselle, m’est payée en douze numéros, je donne donc mes articles au Cycliste. D’ailleurs, soyez persuadée que je n’aurais jamais permis une offre pécuniaire. C’est l’un de ces onze numéros que j’aurai l’honneur de vous envoyer. » Les Américaines sourient franchement, elles ont compris.

La soirée continue très gaie. Interrogées, ces jeunes filles me donnent de très intéressantes informations sur la vie aux États-Unis. Je connaissais les mœurs des milliardaires, ainsi que celles de la classe ouvrière, mais je manquais de renseignements sur les fortunes moyennes, sur la bourgeoisie. J’apprends de fort curieux détails.

Ces jeunes filles parlent admirablement le français et leur accent étranger met un piquant, un charme de plus à leur conversation.

10 heures viennent sonner. C’est l’heure où les honnêtes gens se couchent : nous ne pouvons faire exception à la règle. Je dis adieu aux Américaines, car je partirai de grand matin.

Le lendemain à 6 heures, après un court déjeuner, je suis en selle. Le fidèle domestique a attaché à ma bicyclette une branche de sapin, reliée à ma corde par 25 centimètres de fil de fer.

« — S’use pas », me dit-il, dans le laconique langage qui lui est habituel et dont il souligne presque tous les mots par un large rire.

Quarante minutes suffisent pour descendre à Chamaloc. Du refuge à Montélimar la route est constamment en pente et à 10h 30 j’entre dans cette ville. Je ne suis plus qu’à 75 kilomètres de Rochegude, une simple promenade.

Je terminerai ce récit par quelques conseils.

La rampe de l’Écharasson est particulièrement dure et le cycliste ne disposant que d’une multiplication sera forcé de la gravir entièrement à pied. De Combe-Laval à Lente, à part la courte montée de Brey, le trajet est faisable à bicyclette.

Arrivé à la maison forestière, s’il veut gagner le Vercors par Vassieux ou la Chapelle, ce cycliste devra se résigner, vu l’état des chemins, à une longue marche qu’il éviterait en revenant à Saint-Jean-en-Royan. De là par Sainte-Eulalie il atteindrait le Vercors par les Grands Goulets.

À Lente, la forêt ne peut se visiter sans guide ; C’est un vrai labyrinthe. L’administration forestière a commandé de nombreuses plaques indicatrices, mais elles ne sont pas posées.

Joanne, dans le Dauphiné, indique comme route pour les automobiles, le parcours La Chapelle-en-Vercors, col des Jaussauds, Vassieux, Lente, Combe-Laval, Saint-Jean-en-Royan. Je crois qu’une automobile passerait difficilement et ne s’en tirerait pas sans avaries, mais elle pourrait, comme le cycliste craignant la marche, monter par Saint-Jean, et redescendre par le même chemin. En tous cas, le chauffeur choisira les mois de juillet et d’août : les chargements du printemps sont alors tassés et ceux d’automne non encore répandus.

Quant au cycliste également bon marcheur, c’est-à-dire le vrai touriste, je lui recommande l’itinéraire que je viens de décrire. C’est une des plus jolies excursions qu’il puisse faire.

d’Espinassous