D’Espinassous, Revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1902

Les voyages circulaires à itinéraires fixes sont déplorables au point de vue du tourisme. Ils créent de grands courants dont peu de touristes s’écartent, persuadés qu’il n’existe, en dehors d’eux, aucun site digne d’être visité.

Des sites très remarquables sont aussi sacrifiés et restent ignorés de la généralité des touristes. Le col de Rousset est un de ceux-là. Très connu des cyclistes régionaux, il est peu fréquenté par les autres.

Il offre pourtant un admirable panorama, et, à la sortie du tunnel, se produit un des plus étonnants changements à vue qu’il soit possible de concevoir.

Aux vertes prairies du Vercors, aux forêts de sapins et de hêtres aux senteurs humides, a succédé brusquement un horizon sans bornes de montagnes et de vallées. C’est le Midi qui apparaît dans sa chaude et éclatante lumière.

Le paysage est sévère, austère même, mais rend le contraste avec l’autre versant encore plus saisissant. Le Refuge du col est un belvédère unique.

Un autre site du Vercors, familier aux alpinistes et aux touristes à pied, est également en dehors du chemin suivi par les cyclistes. J’en parlerai plus loin.

Parti de Die à quatre heures du matin, j’arrivai bientôt à Chamaloc, où je mis pied à terre pour déjeuner. Après avoir pris une tasse de lait, je fumais en causant avec l’aubergiste qui me donnait de très curieux renseignements sur le pays, quand, vers cinq heures et demie, un bruit de grelots se fit entendre et la diligence de Die s’arrêta devant l’auberge. Le courrier entra dans la salle, et, selon son habitude se fit servir à déjeuner.

Le courrier est un homme jeune, exubérant de force et de santé, et, comme tous les habitants du Midi, très communicatif.

— Montez-vous au col ? me dit-il, je vous offre une place. Ma voiture est vide aujourd’hui et votre bicyclette sera facilement logée.

— Je vous remercie, mais je compte faire toute la montée sur ma bicyclette.

Un sourire d’incrédulité accueillit ma réponse.

— Vous essayerez, répliqua-t-il, mais vous en aurez vite assez. Les cyclistes la montent à pied le soir avec la fraîcheur, mais le matin je les porte tous.

Sûrement vous ne connaissez pas cette côte, elle est plus dure que vous ne pensez et je vais vous le prouver. Suivez bien mon raisonnement, ajouta-t-il d’un air persuasif.

— Je le suis, dis-je fort amusé.

— La route a une pente moyenne de 5,5 % sur une longueur de 14 kilomètres. C’est vous dire qu’à certains endroits vous trouverez du 7 %. De plus, comme vous vous en êtes aperçu depuis Die, la bise commence à souffler. À mesure que le soleil chauffera, sa violence s’accroîtra et la pente ne sera plus du 5,5 mais du 7 pour le moins, Il n’est donc pas possible que vous en veniez à bout.

— J’essayerai pourtant.

Et je jugeai complètement inutile de lui révéler la puissance du développement de 2 m. 90.

— Comme vous voudrez, je vous ai averti, reprit-il un peu désappointé, mais je vous conseille de partir avant moi. Ainsi je vous « ramasserai » sur la route quand vous serez fatigué.

Ce courrier manquait évidemment du tact le plus élémentaire, mais son intention était bonne et je ne me formalisai pas du mot.

— Non, non, nous partirons ensemble, vous serez ainsi plus à portée de me secourir. Et je me levai pour boucler mon sac.

À six heures, le courrier sortit de l’auberge. Je fis de même, et, au moment où il montait sur son siège, je sautai en machine.

— Suivez-moi bien, lui dis-je à mon tour.

En sortant de Chamaloc, la route monte durement et le courrier était obligé d’aller au pas. Je pris donc assez rapidement une grande avance. Je ne me pressai pourtant pas, car, ainsi que je le constatai, je ne marchais qu’à une vitesse de 7 kilomètres à l’heure ; mais, vu la longueur de la rampe, c’était plus que suffisant. J’abordai bientôt le premier lacet. Très loin sous moi, j’entrevis le courrier. Je ne m’en préoccupai plus.

Cette montée du col de Rousset est une des plus démoralisantes que je connaisse. La maison blanche du Refuge s’aperçoit constamment ; des lacets vous en rapprochent, immédiatement d’autres vous en éloignent ; toujours on monte et jamais on n’arrive, et le cycliste jette des regards d’envie sur les coursières qui, coupant tous les lacets, grimpent droit en abrégeant de moitié le chemin. En outre, si l’on n’a pas eu la précaution d’emporter une gourde, la soif vous tourmente, car, à part une petite fontaine à 4 kilomètres de Chamaloc, on ne rencontre pendant les dix derniers kilomètres pas une goutte d’eau, et, le matin, il fait dans cet entonnoir une chaleur torride.

À l’extrémité du grand lacet je descendis de machine. Je n’étais plus qu’à 5 kil. du Refuge et j’étais bien aise de me reposer quelques minutes. De plus, j’avais aperçu un cantonnier et j’aime assez à faire causer ces braves gens. Je m’approchai, lui offris une cigarette, et assis sur une pierre, tout en fumant, l’interrogeai.

— Vous devez, lui dis-je, voir passer quelques automobiles, n’ont-elles pas de pannes ? ne leur est-il arrivé aucun accident ?

— Non, me répondit-il, elles descendent prudemment et il ne leur est jamais rien arrivé. J’ai remarqué que presque toujours le chauffeur descend seul : ses compagnons passent par les raccourcis. La défiance du chauffeur est le commencement de la sagesse, pensai-je.

— Et aux cyclistes ? demandai-je.

— Aux cyclistes ? rien non plus. Ils traînent tous la branche de sapin ; quelques-uns, mais bien peu, descendent à pied. » Des pères de famille nombreuse probablement.

— Alors, jamais un accident ?

— Si, me dit-il en riant, mais c’est à la montée !

Il y a un an, un professeur de Paris, avec quelques amis, montait au col. Il marchait seul, en retard, poussant péniblement sa bicyclette. À cinq cents mètres d’ici, n’en pouvant plus, terrassé par la chaleur, mourant de soif, il tomba sur la route, n’ayant pas même la force d’appeler. Ses compagnons arrivés au Refuge l’aperçurent enfin. Le domestique lui fut envoyé avec une bouteille de limonade et une bouteille de bière. Le professeur les but toutes les deux, et vous me croirez, Monsieur, si vous voulez, donna au domestique quarante sous ! »

Et la figure de l’honnête cantonnier exprimait la plus complète admiration pour cette folle générosité.

« Quand il eut bu, continua-t-il, au lieu de monter au col, il enfourcha sa bicyclette et descendit à Die. Et il filait, Monsieur, il filait, il fallait voir ça !

Je ne crois pas qu’il revienne de sa vie au Refuge. »

Et à ce souvenir il riait de plus belle.

Voilà, me dis-je, un touriste fastueux qui fait honneur au Touring-Club. Il n’y a évidemment qu’un membre du Touring qui puisse se permettre de pareilles largesses !

J’allais adresser de nouvelles questions au cantonnier, quand tout à coup j’entendis au-dessous de la route les grelots du courrier. Jugeant inutile de lui faire commettre le péché d’orgueil, je me mis en selle. Je n’avais plus que deux lacets et le Refuge se rapprochait à vue d’œil.

Le Refuge du col de Rousset (1,411 m. d’altitude) est une petite maison blanche à un seul étage. Sur un de ses murs brille le panonceau du T. C. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, séparées par un corridor. Au premier étage, à trois fenêtres de façade, les chambres. Elles sont blanchies à la chaux, les lits sont sans rideaux, la propreté est hollandaise. L’air y est toujours très vif et très pur, l’eau abondante et glacée.

Accolées au Refuge, une remise et une écurie.

Devant la maison une terrasse de plain-pied avec la route, bordée d’une balustrade de fer. Une tonnelle en planche y préserve du soleil le touriste, qui, penché sur l’abîme, les jumelles en main, fouille la route dont les fantastiques lacets se déroulent tous sous lui.

Ce Refuge est relativement récent. Avant 1888 il s’élevait à 3oo mètres du tunnel, sur la route de Die, à l’endroit marqué aujourd’hui par quelques restes de murs en ruines. A côté coule une source. L’ancien Refuge était bâti au bas d’une pente boisée de hêtres. Le propriétaire de cette hêtraie, un beau jour, la fit couper. L’administration — il faut avouer que parfois son intelligence — ne s’en préoccupa pas.

L’hiver de 1888 fut très rigoureux, et le 16 février une masse de neige se détacha du sommet de la montagne, et, n’étant plus retenue ou divisée par les arbres, arriva en avalanche irrésistible sur le Refuge, qu’elle rasa.

Il était 8 heures du matin. Le cantonnier Férialle frère du cantonnier actuel — sa femme, ses trois enfants, leur jeune domestique, un second cantonnier, l’adjoint de Vassieux, périrent sous les décombres. Seul un voyageur put s’échapper.

Le nouveau Refuge, construit à côté de l’entrée du tunnel, est protégé par les rochers à pic qui s’élèvent au-dessus. Sa position n’offre plus le moindre danger.

À 8 heures et demie, je mettais enfin pied à terre devant le Refuge. Sur le seuil de la porte se tenait l’accorte hôtelière, qui me souhaita la bienvenue et m’accueillit avec son sourire accoutumé. C’est déjà pour moi une vieille connaissance, car je ne passe pas une année sans traverser le Vercors.

— Vous savez, lui dis-je, si la montée est « creusante », vous ne serez donc pas étonnée que j’aie grand’faim. Je vous saurais gré de me faire déjeuner à 11 heures.

L’hôtelière feignit une mine désolée :

— Mais je n’ai presque rien, Monsieur ; avec ce froid je n’ai pas encore eu un seul touriste, et vous êtes végétarien ! Vraiment, à part des œufs, je ne sais que vous donner.

Et elle se mit à réfléchir. J’attendais, plein de confiance, car je connais depuis longtemps l’habileté culinaire de l’hôtelière.

« Je pourrai, dit-elle enfin, vous offrir d’abord une truite.

— Une truite ! une truite au col de Rousset !

— Mais oui, une vraie truite, et qui pèse bien une demi-livre.

Mon étonnement était sans bornes. La présence d’une truite au Refuge était en vérité une chose prodigieuse. Je n’ignore pas, certes, que la science fait tous les jours de grands progrès ; que les savants ont parfois des fantaisies bizarres ; qu’ils créent, par des croisements habiles, de nouvelles races plus robustes, appropriées à des milieux nouveaux. mais quelle lutte pour l’existence sur ces rochers arides !

— Voyons, dis-je à l’hôtelière, expliquez-moi la venue miraculeuse d’une truite au Refuge.

— C’est bien simple, répondit-elle en souriant, je l’ai apportée avec deux autres des Goulets, et l’ai mise dans le petit bassin de la source, où elle a prospéré, comme vous verrez. Elle a même des mœurs étonnantes. Figurez-vous que depuis qu’elle est ici, c’est-à-dire depuis novembre, elle a refusé toute nourriture. Je ne sais de quoi elle vit. Elle se porte pourtant fort bien, et elle a donné le jour à une nombreuse famille, qui, hélas ! n’a pas hérité de sa robusticité, car elle diminue tous les jours. »

Instinctivement je pensai à Ugolin et j’entrevis la tour de Pise. À elle aussi sa famille suffisait.

— Donc, reprit l’hôtelière, vous aurez d’abord une truite. Ensuite.

— Ensuite ! je ne veux plus rien savoir. » Et, complètement rassuré sur mon déjeuner, je sortis.

Je rentrai à 11 heures.

— Vous êtes servie, me dit l’hôtelière, et son sourire satisfait était gros de promesses.

Voici, à titre de curiosité, le menu végétarien de mon déjeuner :

BEURRE DE VASSIEUX

TRUITE DE LA VERNAISON POMMES DE TERRE NOUVELLES SAUTÉES PETITS POIS A LA CRÈME ASPERGES EN BRANCHES

Dessert

GELÉE DE FRAMBOISES CERISES MERINGUES AU CHOCOLAT FLAN AU CARAMEL

Vin CLAIRETTE DE DIE

— Ah ! Monsieur, me dit l’hôtelière, si vous aviez voulu manger comme tout le monde !

Le touriste peut donc venir à l’improviste au col de Rousset, il sait ce qui l’attend. J’ajouterai que la nuit, à n’importe quelle heure, l’accueil est le même. Je suis arrivé parfois passé minuit et le dîner allait toujours de pair avec l’accueil. Il y a peu d’hospitalité dans les Alpes, aussi empressée, aussi cordiale, que celle du Refuge, et la blonde hôtelière est justement populaire chez les touristes. C’est la plus aimablement accueillante de France et de Navarre !

Le café pris, je me sentis si dispos, si peu fatigué, que, prenant les jumelles et le bâton du cantonnier, je résolus de faire l’ascension du pic de l’Aiglette.

C’est une des plus jolies excursions du Refuge.

On suit pendant trois ou quatre cents mètres la route de Die, puis on prend à droite un chemin qui monte sur le flanc de la montagne. Très étroit, il arrive bientôt devant un gigantesque rocher, complètement à pic. Le roc a été entaillé, une rainure a été creusée, et, sous la roche surplombante, la route passe. La vue sur l’abîme est vertigineuse. Ensuite, le chemin tourne, traverse un bois de sapins, et aboutit bientôt à des pâturages. Là, prenant une coursière, sorte de cheminée qui grimpait en ligne droite par une pente très raide à travers une hêtraie, j’atteignis d’autres pâturages. Encore un effort sur l’herbe glissante, et je foulai enfin le sommet de l’Aiglette.

La vue y est de toute beauté. La vallée de la Drôme et ses nombreux villages, le Glandaz, les rochers d’Ambel, les trois pics aigus de Rochecourbe, la chaîne de la Moucherolle apparaissent. Je dominais une étendue infinie de pays.

Le vent violent qui soufflait me força bientôt à revenir, et je redescendis à travers les pâturages. À ce moment, je regrettai d’avoir aussi mal profité de mes leçons de botanique. Je ramassai d’admirables fleurs, dont d’aucune je ne trouvai le nom ; mais leurs couleurs n’en étaient pas moins vives, leurs parfums moins doux, et peut-être le nom barbare qu’elles portent me les aurait-il dépréciées.

Au Refuge, on fait parfois de curieuses et d’amusantes rencontres. Il y a un an, je m’y trouvai avec deux charmantes Américaines. Ce soir-là, ce fut avec un couple étrange.

J’avais fini de dîner, et je fumais dans la cuisine, près du poêle, car le froid était vif au dehors, quand la porte s’ouvrit et un homme et une femme entrèrent.

C’était vraiment un singulier couple. D’aspect minable, s’il en fut, l’homme paraissait harassé de fatigue. Ses yeux bridés avaient une expression sauvage, presque d’égarement. La femme, âgée d’une quarantaine d’années, était borgne et, pour remédier à ce défaut, assez grave chez une femme, minaudait constamment. La compensation me sembla insuffisante, et sa vue me fit comprendre les joies d’un austère et rigoureux célibat. C’étaient évidemment deux chemineaux. L’hôtelière le crut également.

— Asseyez-vous, leur dit—elle, je vais vous donner deux assiettées de soupe. »

Au Refuge chaque pauvre reçoit de la soupe et un verre de vin.

— Quelle est votre profession ? leur demanda-t-elle.

— Chanteurs populaires, » répondit l’homme, et, d’un geste las, il posa à terre son lourd paquet.

On leur servit une énorme soupière : ils mangèrent en naufragés de la Méduse. Ensuite, remis de la fatigue de l’ascension, avec une grande loquacité, ils contèrent leur histoire et firent presque ainsi la monographie du chanteur ambulant.

Le Midi, dirent-ils, aimait la romance sentimentale, mais l’Ardèche n’appréciait que les complaintes de crimes célèbres, de catastrophes. La complainte de la Martinique avait été un triomphe à la Mastre et au Cheylard. Dix-sept francs, monsieur, dans deux heures ! J’appris que le Dauphiné vibrait sous la chanson patriotique ; que la Drôme goûtait la chansonnette comique ; mais la Provence, la paresseuse Provence, restait la terre bénie de la chanson.

— « Ce que j’en ai vendu et chanté de « chansons d’amour ! » dit la femme. Et l’homme, tout fier du succès de sa compagne, souriait, approuvant de la tête.

À ce moment, je regardai la femme. Infortunée Provence !

Le lendemain, je partis de grand matin. Le vent soufflait aussi fort que la veille, mais le ciel sans nuages promettait une journée radieuse. La traversée du tunnel fut, comme toujours, boueuse, mais, à la sortie, une surprise m’attendait. Le vent s’était complètement calmé, et pas le moindre souffle ne fit vaciller la flamme de l’allumette qui allumait ma cigarette.

La route descend à travers une magnifique forêt de sapins et de hêtres. C’est une véritable allée de parc. Bientôt, à un tournant, tout le Vercors apparut, vert, lumineux, avec sa ceinture de noires forêts, et c’était dans un berceau de verdure que j’avançais.

Je ne dirai rien du trajet : les Grands-Goulets, Saint-Martin, pont de Goule-Noire, gorges de la Bourne, Villard-de-Lans, tous les touristes le connaissent. De Villard-de-Lans à Grenoble, la route suivie généralement traverse les gorges d’Engins et aboutit à Sassenage. Je vais indiquer une variante, plus longue, il est vrai, de 8 kilomètres, mais dont la descente constitue, sans exagération, la merveille du Dauphiné.

Cette route, familière aux touristes à pied et aux alpinistes qui font l’ascension du Moucherotte, est presque inconnue des cyclistes. Elle ne présente aucun danger, et, à part une courte section à 12 ou 13 %, la pente moyenne ne dépasse pas 6 %.

Cette descente — j’insiste un peu, peut-être, — vaut, à elle seule, le voyage. Elle laissera au touriste des souvenirs ineffaçables, et n’a qu’un tort, à mes yeux, c’est qu’elle le blasera à jamais sur les beautés d’un panorama. Je suivis cette route.

Arrivé à 11 heures à Jaume, hameau placé à la bifurcation des routes d’Autrans et de Lans, abandonnant celle de Grenoble, je tournai à droite et pris le chemin de Saint-Nizier. Le village de Lans traversé, la route s’élève sur des collines et entre bientôt dans une épaisse forêt. Une éclaircie me permit d’apercevoir la gorge profonde, aux roches violacées, où bondit le Furon. La vue commençait à devenir fort belle ; les principaux sommets des Alpes apparaissaient.

La route, vu l’heure, me paraissait bien longue et aucun toit ne se rencontrait. Je regardai ma montre elle marquait 11 h. 45. Je ne devais pas être loin de Saint-Nizier.

Tout à coup, à un détour, je rencontrai un paysan conduisant un char attelé de deux vaches. Forcé par l’étroitesse du chemin à sauter de machine, je l’arrêtai.

— Suis-je bien loin encore de Saint-Nizier ? demandai-je.

— Vous y êtes. Encore un petit kilomètre.

— Voudriez-vous m’indiquer une bonne auberge ?

C’est la première fois que je passe par ici.

— Nous avons deux auberges, Geymond et Revollet, aussi bonnes l’une que l’autre. Mais n’allez pas chez Revollet, je ne vous le conseille pas. Allez plutôt chez Geymond, la deuxième maison à gauche en entrant dans le village.

— Pourquoi me déconseillez-vous Revollet, si son auberge est aussi bonne que l’autre ? répliquai-je, tout surpris.

— Pourquoi ? je m’en vais vous le dire.

Et baissant la voix, en confidence : — C’est qu’il est mort hier soir. » Et, de son long bâton piquant son attelage, il s’éloigna.

Je m’empressai naturellement de mettre pied à terre devant l’auberge Geymond et n’en fus pas fâché. Fort accueillante, l’hôtelière, dont le mari est le facteur de Saint-Nizier, eut vite improvisé un menu végétarien.

Tout en me servant, elle se plaignait du temps : — Avec ce froid, me dit-elle, bien peu de touristes français sont montés au Moucherotte, mais jamais je n’ai vu autant d’Allemands. »

Après un rapide déjeuner, je m’apprêtais à me mettre en selle quand l’hôtelière qui avait suivi mes préparatifs de départ, intervint timidement.

— Ne descendez pas, me dit-elle, sans une branche de sapin. La route près de Pariset est trop rapide et les rares cyclistes qui la prennent n’ont garde d’oublier le fagot. » Et, avec mon assentiment, elle envoya un enfant couper une branche dans la forêt voisine.

Sur ces entrefaites, le facteur arriva de sa tournée.

Il voulut lui-même adapter la branche. Il y fit une encoche circulaire, destinée à recevoir la corde et à la protéger contre le frottement de la route, l’attacha au marchepied par un nœud solide, et, satisfait, me dit : « Maintenant, vous ne risquerez rien. »

Je remerciai ces braves gens, que je recommande à tous les touristes, et je partis.

À peine hors du village, brusquement je sautai de machine. Je venais de ressentir l’impression la plus subite, la plus violente de ma vie de touriste.

Ce que je découvrais dépassait toutes mes espérances : c’était pour mes yeux un émerveillement, un éblouissement.

J’étais sur le bord d’un formidable abîme, et sous moi apparaissait tout le Grésivaudan. J’apercevais Grenoble avec ses toits rouges, les nombreux villages de la vallée, les innombrables châteaux et villas entourés de verdure, l’Isère et le Drac qui scintillaient au soleil comme des rubans d’argent.

Les montagnes de la Chartreuse, la chaîne de Belledone, le Pelvoux, les monts du Dévoluy se dressaient en masses sombres et leurs crêtes aiguës se détachaient sur le ciel en longue dentelure blanche.

Dans le lointain, derrière tous ces pics, surgissait le géant des Alpes, et, comme un patriarche dont la tête a blanchi, il les dominait tous.

C’était une merveilleuse carte en couleur déployée à mille mètres de profondeur, et plus haut un admirable plan en relief du Dauphiné que je voyais.

Immobile de saisissement, je ne me lassais pas de regarder l’incomparable vue. J’ai contemplé bien des sites justement célèbres, aucun ne m’a plus ému, plus impressionné.

Pressé par l’heure, je descendis rapidement les sinueux lacets tracés sur la verte muraille. Je passai au pied de la Tour-sans-Venin, devant Beauregard, traversai Seyssinet et enfin arrivai dans la plaine.

Je n’étais plus qu’à trois kilomètres de Grenoble.

D’ESPINASSOUS.

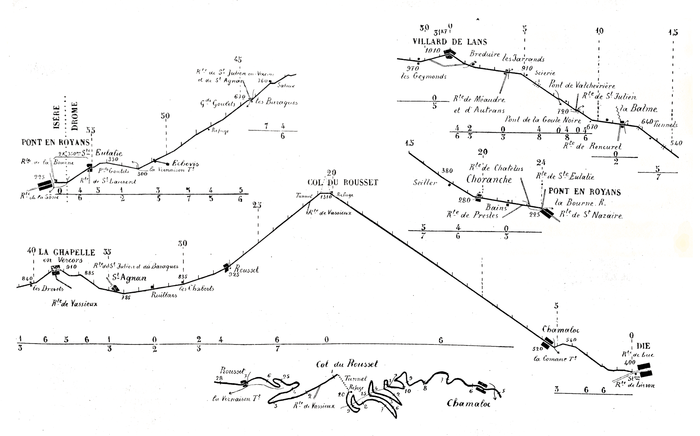

Profil Dollin :