MONT-BLANC, SUISSE, JURA

1O cols et 670 kilomètres à bicyclette

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1899, p. 141 -157, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Pour peu que je continue — et j’en ai grande envie — à parcourir à bicyclette plaines et montagnes, je pourrai bientôt me décorer du titre de cyclotouriste professionnel.

Est-ce le désir de démontrer, d’une façon irréfutable, par la pratique, les avantages des bicyclettes à plusieurs développements ? est-ce le plaisir de voir des régions nouvelles où les cyclistes ne fréquentent guère ? est-ce l’ivresse des descentes à folle vitesse ou la satisfaction de surmonter les obstacles que la nature nous oppose !

Il y a de tout cela dans le sentiment complexe qui me pousse, à peine une excursion terminée, à en préparer une autre plus pénible encore.

En revenant, il y a un mois, du col du Galibier, je fus tenté par le col de la Furca ; je redescends aujourd’hui du col de la Furca et je vois déjà en rêve les cols du Stelvio, du Mont-Cenis, des deux Saint-Bernard et toute la lyre des passes grandes et petites qui franchissent les Alpes, le Jura, les Cévennes, les Pyrénées ; la fièvre des hautes altitudes, une maladie comme une autre, s’est emparée de moi ; ça doit être la conséquence de mon régime végétarien et de mon faible pour l’eau qui descend des montagnes.

Quand je me décidai à commencer mon voyage en Suisse, par la route dite des trois cols qui va de Grenoble à Chambéry à travers le massif de la Grande Chartreuse et qui est, à juste titre, réputée très dure, j’avais un but. Je voulais m’assurer de l’influence que peut bien avoir sur un voyage de quelque durée un début pénible. Était-ce un stimulant ou un éreintement ? Expérience faite, je crois que c’est plutôt un stimulant et qu’il ne faut pas craindre de forcer un peu la note dès la première journée.

Pour l’excursion en Suisse, dont le projet a été publié dans le dernier numéro du Cycliste, j’avais, chose rare, trouvé un compagnon. M. O.. jeune homme de 28 ans. bien entraîné, qui, sur une de mes bicyclettes à 4 développements, m’a accompagné sans faiblir de bout en bout ou à peu près. Nous faillîmes même être trois, et j’espérais en outre rencontrer à la gare de Grenoble quelque lecteur du Cycliste, désireux de parcourir en compagnie les beaux sites qui figuraient au programme ; ce vague espoir fut déçu, de bien peu ainsi que je l’ai su depuis.

A quatre heures du soir, dès la veille, pour éviter un trop long séjour dans les compartiments surchauffés du P.-L.-M.. je partis sur ma fidèle monture dont les cuvettes cette fois avaient été dûment éprouvées et qui, je m’empresse de le dire, ne m’a pas joué le moindre tour désagréable. Par curiosité je la pesai au départ et constatai 22 kilos, j’en pèse 68 ; total : 90 kilos, retenons ce chiffre qui me servira à calculer mon effort et mon travail dans diverses circonstances.

Je grimpai sur le plateau de la République avec 4m,40 ; l’étape devait être courte et j’avais toute la nuit pour me reposer, je pouvais donc forcer un peu l’allure ; pendant la montée mon effort moyen fut de 28 kilog. et mon travail à la seconde de 23 kgm., ma vitesse horaire étant de 12 kilomètres.

Au col je pris 6m.04 et je dévalai bon train, mais sans imprudence jusqu’à Bourg-Argental ; à mi-côte, je rencontrai un cycliste de la première heure. M. A. Corompt. devenu chauffeur convaincu et qui s’efforçait de grimper sur sa voiturette Bollée, laquelle, à l’instant où je passai, avait l’air de faire un caprice. Nous nous souhaitâmes réciproquement bon voyage et je pensai, à part moi, que j’aimerais mieux rester tranquillement chez moi que d’aller au glacier du Rhone sur une voiturette Bollée !

A 7 heures, j’étais à Andancette et peu de temps après à la gare de Saint-Rambert-d’Albon d’où le train de 9 heures qui ne s’ébranla en réalité qu’à 10 heures m’amena à Grenoble à une heure du matin. Je dormis dans le train et dans la salle d’attente jusqu’à 4 heures, une façon peut-être imprudente de se préparer à une journée fatigante, mais l’expérience que je voulais faire n’en serait-elle pas plus décisive et n’en rejaillirait-pas quelque honneur sur le régime végétarien qui permet de surmonter des fatigues devant lesquelles reculent les mangeurs de viande et les buveurs de vin ?

A 4 heures 1/4. heure militaire, je vis venir à moi devant la gare. O.... mon futur compagnon, qui disposait des 4 développements suivants : 2m8o. 4m.40, 5m90 et 8m20, tandis que j’avais 2m50, 3m30, 4m40 et 6m04. Je me lestais à ce moment d’un morceau de pain et de quelques grappes de raisins que depuis Saint-Etienne je portais dans mon sac. Le train qui devait arriver de Lyon a cette même heure et nous amener un troisième cycliste stéphanois n’était annoncé que pour cinq heures ; d’autre part, il était inutile d’imposer à mes compagnons la traversée du massif de la Grande Chartreuse et enfin je n’avais pas de temps à perdre si je voulais être à Chambéry assez tôt pour le train d’Albertville de 10 h. 18 dont j’escomptais le retard et qui, le seul peut-être de tous les trains du P.-L.-M.. ce jour-là, partit cependant juste à son heure.

Après une courte délibération, il fut convenu que je partirais de suite seul pour Chambéry, que O... attendrait l’arrivée du train de Lyon et irait par la vallée prendre à Montmélian le même train d’Albertville où nous nous retrouverions à midi, ayant déjeuné et par conséquent prêt à nous mettre en route pour Chamonix.

J’avais fini mes raisins ; je partis et grimpai d’une traite de la Tronche au col de Porte (13 kilom.) en 1 h. 50 avec mon plus faible développement, 2m,50 ; la pente moyenne est de 7,75% mais le profil dressé par MM. Dolin et Revel indique du 9 1/2 % pendant assez longtemps, un peu de 10 % et môme du 12 % : je marchais à 8 1/2 kilomètres à l’heure, 2m.30 par seconde : mon effort sur la pédale variait entre 18 et 27 kilog. et mon travail à la seconde, en admettant que ma vitesse de marche fut régulière, ce qui n’était probablement pas, oscillait entre 18 et 2 kilogrammètres. Ce sont là des chiffres qui ne s’éloignent pas anormalement des forces humaines. Dans un précédent voyage, j’avais eu à gravir une côte de 15 kilomètres également, de Moingt à La Croix-de-l’Homme-Mort, mais en ne m’élevant que de 800 mètres : il m’avait fallu 1 h. 20 avec le développement de 3m,30 ; j’avais fourni, à très peu de chose près, le même travail moyen à la seconde, mais l’effort sur la pédale avait été un peu moindre.

En 1898, et justement pendant les fêles du 15 août, j’avais gravi cette même rampe du col de Porte en plein soleil, avec le développement de 3m,30 et j’avais été obligé de mettre pied à terre à plusieurs reprises, de pousser ma machine pendant deux kilomètres environ, de m’arrêter un long moment au Sappey, ce qui ne m’avait pas empêché d’arriver au col tout aussi fatigué ; ma vitesse horaire n’avait été cependant que de 7 kilomètres au lieu de 8 1/2.

Tout en faisant mentalement ces calculs et ces comparaisons, je n’oublie pas que j’entre dans une région vraiment merveilleuse et je ne laisse rien échapper des points de vue magnifiques qui s’offrent successivement à moi ; les bois sont touffus, les prés sont verts, la route est bonne, a glorious morning, dirait un fils de la libre Angleterre ; je dépasse de nombreux groupes de promeneurs qui vont manifestement se reposer pendant ces quelques jours de fête, dans la haute montagne. Quelques-uns me font des compliments dont je les remercie sans m’en attribuer le mérite, car le premier cycliste venu, à ma place, en ferait autant, sinon davantage.

Au col je perds quelques minutes à m’éponger, à me couvrir de journaux et de vêtements : je prends mon grand développement 6m,04, j installe mon frein spécial, et, les pieds au repos, je me laisse emporter jusqu’à l’Hôtel du Désert où j’arrive en quelques minutes. Comme une descente faite dans ces conditions vous repose de la montée !

Je m’attarderais volontiers dans ce coin de verdure et de fraîcheur où déjà paressent au soleil, car la matinée est presque froide, les villégiaturistes ; mais l’heure marche et il faut que je sois à la gare de Chambéry à 10 h. 18. mettons

10 h. 1/2 en escomptant le retard du aux fêtes de l’Assomption ; il faut donc que je marche aussi. Je mets bas la veste et pied à terre, je donne de l’air à mon patin d’arrière et je reprends le développement de 2m.5o. J’estime que chacune de ces haltes — et j’en ai fait sept pendant le trajet Grenoble-Chambéry — me fait perdre en moyenne de trois à quatre minutes ; pour déterminer exactement le temps de marche, il y aurait donc lieu de déduire 25 minutes du chiffre qui ressort du tableau final et mon temps total de marche réelle n’aurait été que de 5 h. 30 au lieu de 5 h. 55 pour 0.4 kilomètres, vitesse à l’heure : 11 kil. 1/2, cela n’a rien de phénoménal !

Me voici en présence de la montée du Cucheron c’est-à-dire des 2 kilom. 400 de pente à 11% devant lesquels j’avais, un an auparavant, prudemment tourné à gauche vers la Grande-Chartreuse. Aujourd’hui il s’agit de les enlever ; je m’y emploie énergiquement ; ç’a été moins dur que je ne m’y attendais ; j étais encore suffisamment lesté par mon léger déjeuner du matin et à l’abri de la fringale qui me surprit un peu plus loin. Je traverse Saint-Pierre-de-Chartreuse et me hisse au sommet du col en 40 minutes, approximativement du 7 1/2 à l’heure. La vue pendant cette grimpette n’a rien de remarquable. A gauche le Grand-Som dont l’escalade ne semble pas difficile. Je redescends avec 6m,04 sur Saint-Pierre-d’Entremont et me fiant à mes souvenirs je ne consulte pas la carte, si bien qu’aux Vialles je crois être à Saint-Pierre et qu’à quelques centaines de mètres plus bas sur un pont où la route remonte je m’imagine être au pied du troisième col, le col du Frêne ; je change de multiplication et de tenue et, après une moulée insignifiante, je m’aperçois de mon erreur et je suis obligé de recommencer ma petite manœuvre : la descente continue jusqu’à Saint-Pierre-d’Entremont où j’entre à 8 h. 25. Ce village me parait très agréablement situé sur un gros ruisseau et de nombreuses scieries encombrent le passage ; à gauche se détache une route qui va aux Échelles et qui, me dit-on, est plus pittoresque que celle que je vais suivre. Cependant je pénètre dans une gorge étroite où la route passe sous une voûte d’énormes rochers qui rappellent les gorges de la Honnie. Je m’arrête un instant et comme un joli filet d’eau jaillit du roc à hauteur d’homme je m’offre un rafraîchissement délicieux. Que n’ai-je à ce moment dans mon sac quelques provisions de bouche ? comme elles seraient les bienvenues, mais j’ai épuisé en partant toutes mes réserves et à moins de m’arrêter à l’auberge prochaine, ce qui me ferait perdre trop de temps, je suis condamné à ne rien manger avant Chambéry. Je suis bientôt à Entremont où les cafés et hôtels ne paraissent pas manquer : c’est à partir de ce village que la montée s’accentue : j’ai pris pour ce dernier col le développement de 3m.30 parce que, autant qu’il m’en souvient, la pente est moins sévère qu’aux deux cols précédents : elle est encore assez dure cependant pour que, aggravée par des bouffées de vent contraire et par un commencement de fringale, elle m’ait forcé à mettre pied à terre à plusieurs reprises et à faire environ un kilomètre à pied entre les bornes 18 à 15, tant et si bien que ma vitesse horaire pendant les 9 kilom 600 de montée relativement douce, puisqu’on ne s’élève que de 524 mètres, est tombée à 7 kilomètres.

Du col du Frêne la vue est très étendue et avec de bons yeux par un temps clair on doit dominer une vaste étendue ; il y avait ce jour-là un peu de brume et je n’ai eu que l’impression d’un grand trou dans lequel j’allais m’enfoncer : à ma droite se détache nettement le profil d’une montagne dont le sommet, au lieu d’être un pic ou un dôme, ressemble plutôt à un bec d’oiseau de proie. J’ignore si quelque alpiniste enragé est jamais monté sur la pointe extrême de ce bec, on doit y avoir la sensation d’être suspendu dans l’espace. Il y a dans le massif de la Grande Chartreuse plusieurs sommets de celte forme bizarre ; j’en avais entrevu vaguement les silhouettes estompées par la brume, un mois auparavant, pendant que je pédalais mélancoliquement avec une trop faible multiplication entre Montmélian et Chambéry.

Il est 9 h. 45, aurai-je mon train ? cela dépendra de l’état de la route, car je n’ai plus qu’à descendre pendant quinze kilomètres que je devrais pouvoir franchir en trente-cinq minutes. Or, la route est détestable et j’ai du tenir mon frein constamment serré. J’ai naturellement mon grand développement ; au début la pente est faible, elle va bientôt crescendo et je place mes pieds sur les repose-pieds, laissant à mes freins toute la fatigue ; le sol d’abord est simplement caillouteux et l’on peut atteindre une certaine vitesse ; on est entouré de bois taillis dont l’ombrage est bien chiche, heureusement qu’à la descente le soleil ne gène pas. Je guide de la main droite, et de la main gauche je manœuvre la ficelle par laquelle je puis instantanément serrer ou desserrer mon frein spécial auquel ma bicyclette obéit admirablement.

Je descendais ainsi depuis un bon moment, un peu assommé par la fringale envahissante et hypnotisé pari idée que j’allais sûrement manquer mon train, lorsqu’à un détour de la route j’arrive en plein sans songer à crier gare tant ma surprise est vive, et je me hâte d’ajouter, agréable, au milieu d’un groupe de jeunes et élégantes cyclettistes qui escortées de deux ou trois cyclistes grimpaient vaillamment — à cet endroit la rampe, il est vrai, était plutôt faible — et que ma soudaine apparition oblige à mettre pied à terre précipitamment. J’étais tellement suffoqué que je n’eus pas même la présence d’esprit de m’excuser de l’effroi qu’involontairement j’avais causé, effroi qui, du reste, ne fut pas général car une des cyclettistes, ferme et droite sur sa selle, passa sans broncher à ma gauche pour ne descendre qu’aussitôt après ; le coin de route où cette agréable rencontre eut lieu était frais et ombragé et tout indiqué pour une halte.

A peu de distance je trouvai, surprise cette fois désagréable, un tunnel en réparation encombré à l’extérieur et à l’intérieur de matériaux de construction, de poutres, de seaux et d’outils de tous genres. Quoique le tunnel soit très court, je faillis à trois ou quatre reprises tomber à droite ou à gauche et je ne me maintins en selle que par un prodige d’équilibre jusqu’à la sortie.

Quel admirable changement de décor ! Il semble qu’on a changé de pays et l’on doit voir de là-haut Chambéry et ses environs ; malheureusement si le tableau est plus beau, la route devient plus mauvaise, les lacets plus brusques et les caniveaux sont de véritables fossés ; le premier que je traversai me fit sauter sur ma selle comme un poisson dans la poêle, je ne m’y attendais pas et j’allais sans doute un peu vite, toujours pour ne pas rater ce fameux train ! Comme ces caniveaux-fossés se représentaient à chaque instant et qu’il y en a bien une douzaine, je fus bien forcé d’aller plus lentement. Au pied de cette terrible descente je mis pied à terre pour ausculter mes roues qui avaient dû terriblement souffrir et qui laissaient entendre des bruits anormaux : la roue directrice avait, à la suite du desserrage des écrous, pris tellement de jeu que je crus à une avarie grave. Baste ! allons toujours ; il était déjà 10 h. 20 ; une légère montée se présente que j’enlève sans ralentir et j’arrive enfin à Chambéry après avoir eu un fort beau coup d’oeil d’ensemble sur la ville que je domine un instant.

Je demande hâtivement le chemin de la gare : tout droit, traversez un pont à droite et vous y êtes.

Je cours, j’arrive et j’apprends que le train de 10h18 était parti exactement à son heure ; or , il était 10h 1/2. La peste soit des trains qui les jours de fête n’ont pas de retard ! Que faire et comment avertir mon compagnon qui va m’attendre à midi à Alberville ? Nous avions en nous quittant tout prévu, tout combiné, execpté cela.

Quelques minutes s’écoulent en vaines perplexités, puis je pense à ma roue directrice qui a besoin d être examinée et me voilà à la recherche de l’atelier de M. Monlet. Je craignais que l’axe ne fût cassé, ce qui n’eut pas été surprenant après les secousses extraordinaires qu’avait subies ma machine pendant les 15 kilomètres de mauvaise route depuis le col du Frêne ; il n’en était rien heureusement et il n’y eut qu’a régler les coussinets et à resserrer fortement les écrous, opération que j’aurais fort bien pu faire moi-même. Moralité : il ne faut jamais examiner quoi que ce soit avec une idée préconçue, et si j’avais mis cette maxime en action j’aurais économisé cinquante centimes et un quart d’heure.

Le train suivant pour Albertville ne devant s’ébranler qu’entre quatre et cinq heures du soir, je n’avais qu’une chose à faire pour rejoindre mon ou mes compagnons, car j’ignorais encore si nous serions deux ou trois : franchir le plus rapidement possible à bicyclette les 52 kilomètres de route plate et monotone qui séparent Chambéry d’Albertville. Entre 11 heures et midi je déjeunai aux portes de la ville sur la route d’Italie : deux œufs, quatre tomates crues en salade, quelques poires et 300 grammes de pain, le tout arrosé d’une carafe d’eau, puis un temps de repos et en route à midi précis, d’abord lentement, mais bientôt me sentant favorisé par le vent je prends mon allure maxima de 24/25 à l’heure et j’arrive à une heure au pont qui traverse l’Isère à la hauteur de Saint-Pierre-d’Albigny. Dans un café où le 16 juillet dernier j’avais fait une courte halte, je bois une bouteille de limonade ; il faut donner au corps une certaine quantité de liquide pour remplacer celui que le soleil nous soutire par tous les pores. Il fait bien chaud et il va faire plus chaud encore parce que les arbres qui bordent cette belle route et qui depuis Chambéry ombragent la chaussée vont bientôt, grâce à ma nouvelle orientation ombrager la rivière, ce qui permet au soleil de me rôtir consciencieusement l’épine dorsale. En levant les yeux sur les sommets j’en vois quelques-uns à peine tachetés de neige, qui, un mois auparavant, en étaient tout blancs ; la canicule fait son œuvre et petit à petit dénude ces pauvres fronts chauves. Je pédale aussi régulièrement que possible en laissant mes pensées errer à l’aventure, tantôt distraites par une rencontre fortuite, tantôt revenant à des sujets sur lesquels j’aime méditer et qui n’ont rien à voir ici. De temps en temps je consulte la carte et me rends compte du progrès de ma marche. A 2 h.20 exactement je descends de machine devant la gare d’Albertville et en trempant quelques languettes de pain dans une tasse d’excellent café, je m’informe de mes compagnons qui ont certainement dû s’arrêter un moment et m’attendre à ce même café de la gare. On ne les a pas remarqués. A 2 h. 45, je remonte sur ma bicyclette sans changer de développement ; la montée jusqu’à l’Ugines est insensible et peut très bien se faire avec 6m04. Le sol que l’on jurerait excellent ne laisse pas d’être très dur et vous secoue d’une façon toute particulière et très désagréable : je me soustrais autant que possible à cette torture en suivant, tout au pied des arbres de bordure, une trace que d’autres cyclistes ont faite, mais j’engage les cyclistes faibles du côté du cœur à se méfier de cette route traîtresse, à part cela, très pittoresque : à droite, l’Arly, ruisseau limpide et bien élevé qui gazouille dans son lit de galets, à gauche la montagne boisée parfois assez haute pour me protéger contre les rayons ardents du soleil ; entre la route et la montagne on construit un chemin de fer qui ira d’abord à Ugines et plus tard sans doute à Flumet, Mégève el Saint-Gervais. Le grand frère est jaloux de la bicyclette et veut pénétrer à sa suite dans les régions les plus accidentées.

A Ugines j’oblique à droite et ne tarde pas à retrouver et à retraverser trois ou quatre fois le ruisseau qui prend les allures d’un torrent, mais un torrent bénin : la gorge que je remonte n’a rien de grandiose ni de majestueux, elle est plutôt mignonne, les parois n’en sont pas abruptes et les pentes sont agréablement boisées ; de temps en temps un ruisselet tombe en cascades le long des rochers et me fournit l’occasion d’une douche et d’un rafraîchissement ; la route est déserte et le sol s’est amélioré, mais la montée va s’accentuant et m’oblige à prendre tour à tour les développements de 4m,40 et 3m,30 qui me permettront d’arriver jusqu’à Mégève, car à quelques raidillons près la déclivité ne dépasse guère 6 % et n’est souvent que de 2 ou 3 %.

Mais la gorge se resserre et un tunnel se présente ; ce sont mes cauchemars ces tunnels ; celui-ci n’est pas fait pour reconquérir mes sympathies, le sol en est tellement gluant que mes roues s’y trouvent connue collées, patinent et glissent à droite et à gauche. Ouf ! m’en voilà hors, il n’était pas long heureusement et je n’y ai rencontré personne : un peu plus loin, deuxième tunnel, sol à peu près sec cette fois ; l’Arly ronfle, dans son lit étroit, comme un vrai torrent et la route s’élève d’une façon continue pendant plusieurs kilomètres, va traverser sur un pont un gros affluent de l’Arly et m’amène peu à peu en face de Flumet dont je suis encore séparé par un ravin qui me fait perdre au moins 40 mètres d’altitude péniblement conquise. La rampe dans Flumet même est assez raide pour qu’on regarde avec surprise les cyclistes qui l’enlève pedalibus ; la route est encombrée par les omnibus qui relient Alberville à Chamonix et les tables des cafés sont garnies de consommateurs ; il parait que les voitures que je dépasse là sont celles qui mènent les voyageurs arrivés à Alberville par le train de midi ; ça ne va décidément pas vite les hippomobiles !

A Flumet on entre dans le pays franc, la zone fortunée où le sucre coûte 20 centimes la livre, où l’on ne paie aucun de ces impôts indirects qui pèsent si lourdement sur nous ; les douaniers me regardent passer philosophiquement ; ce qui sort ne les intéresse pas et tant pis pour le cycliste qui ne songe pas à faire plomber sa machine ; à sa rentrée ces mêmes douaniers ne le rateront pas.

On monte encore après Flumet pendant quelques kilomètres mais de plus en plus mollement, avec des intervalles de plat et même de descente ; on se trouve sur un plateau vallonné entre 1 000 et 1.100 mètres d’altitude, très riche en pâturage et convenablement boisé : soudain j’apercois, surgissant entre deux verts sommets un dôme de neige ; je m’attendais si peu à cette apparition que j’en suis cloué sur place : ce doit être, pensais-je en mon for intérieur, ce ne peut être que le Mont Blanc ; néanmoins j’interroge une personne, institutrice en villégiature qui cueillait des fleurs sur le bord de la route et qui me répond comme quelqu’un pour qui ce magnifique spectacle est devenu la chose la plus banale : C’est le Mont Blanc.

En vérité, je préfère découvrir ainsi, tout seul, au hasard de la route, ces surprises du paysage que de m’en entendre une heure durant seriner par anticipation les merveilles par des compagnons de route, par un cocher, par un cicérone. Je risque, il est vrai, de passer à côté de quelque chose sans la soupçonner, mais j’ai tout le plaisir de la découverte et j’échappe à la déception d’un spectacle trop vanté et dont la réalité parait souvent intérieure à ce qu’on s’était représenté par l’imagination.

Jusqu’à Mégève et un peu au-delà le Mont-Blanc monte toujours la garde à l’horizon entre les deux montagnes et rien autre des Alpes n’apparaît ; il affirme ainsi son indiscutable prééminence et il fait là plus d’effet que lorsqu’on le regarde de Chamonix, et de partout ailleurs.

A Mégève je trempe derechef quelques morceaux de pain dans du café et je bois un verre d’eau. Pendant cet arrêt de 15 à 20 minutes j’ai un avant-goût de ce qui nous attend le soir même quand nous en serons à quémander un gîte ; Quatre cyclistes s’efforcent d’obtenir... des chambres ? non, mais seulement quatre lit, quatre canapés, enfin juste de quoi pouvoir étirer leurs membres las sans être obligés de coucher à la belle étoile : ils ont déjà couru tout les hôtels et échouent en désespoir de cause dans celui où je me suis arrêté, même désespérante réponse : Tout est occupé par nos pensionnaires. On commence à apprécier l’air des montagnes et l’on ne voit ça et là que des groupes de braves citadins que le docteur a envoyés à la cure d’air. Si à ces inspirations d’air hyperoxygéné les névrosés d’aujourd’hui joignaient l’exercice poussé jusqu’à la sudation, la pratique des affusions d’eau froide, et une alimentation exclusivement végétarienne sans la moindre boisson fermentée, comme vous les verriez revenir vite à la santé ! Mais ils vivent là-haut en fieffé paresseux, se réjouissent d’un bon dîner, continuent à fumer, touchent l’eau juste du bout des doigts et conservent toutes leurs mauvaises habitudes jusqu’à faire, ma parole, autant de toilette que pour les soirées de la préfecture : ils sont serrés dans des faux-cols, dans des gants, dans des corsets et font la roue quand ils se rencontrent en pleins champs, pendant que les bonnes grosses vaches laitières les regardent d’un air compatissant.

Simplifiez, simplifiez l’existence, ô moutons de Panurge, ne compliquez pas la vie bêtement, ne vous créez pas des besoins inutiles et même ridicules et ne vous contraignez pas à vivre en dépit du bon sens. Puisque vous éprouvez le besoin de vous rapprocher au physique de cette Natura Medicatrix toujours disposée à réparer le mal que vous vous faites en vivant d’une façon si peu conforme à ses prescriptions, eflorcez-vous de vous en rapprocher également au moral.

Après Mégève la route descend, pas très fort tout d’abord, mais je tourne bientôt à droite et la pente s’accentue ; les pieds au repos je dévale à grande allure sur Saint-Gervais ; la route domine d’assez loin et d’assez haut la vallée de l’Arve sur laquelle on a de jolies échappées, le sol continue à être très bon et bientôt j’arrive sur un pont où les promeneurs en grande tenue sont très nombreux ; je m’y arrête aussi ; ce pont traverse à une belle hauteur un torrent qu’on distingue à peine à travers la végétation luxuriante qui tapisse les parois du gouffre : c’est sans doute celui qui causa il va quelques années la catastrophe encore présente dans toutes les mémoires et dont on redoute une seconde édition en prévision de laquelle des travaux spéciaux de drainage ont été entrepris dans la haute montagne.

J’allais passer sans taire halte à Saint-Gervais quand je m entends héler. J’ai enfin rattrapé mon compagnon O... (le troisième n’est pas venu) que mon retard prolongé commençait à inquiéter ; il était allé de Grenoble par la rive gauche de l’Isère déjeuner à Montmélian, avait pris le train jusqu’à Alberville où il m’avait attendu vainement un instant, puis à toute petite allure il avait filé sur Chamonix. La nuit s’avance, il faut se hâter pour avoir encore du fond dse gorges de l’Arve une jolie vue sur le Mont Blanc.

La descente continue, d’abord très rapide, sur le Fayet où nous sommes en un clin d’oeil et où nous changeons de développement. Depuis Mégève j’ai naturellement ma grande multiplication (6m,04) et je prends ici non pas la plus faible car je sais que nous ne trouverons que du 6 ou 7 % mais seulement 3m,30 ; O.... dispose aussi de quatre développements : 8m,20, 5m,90, 4m,40, et 2m,80 ; il reprend 2m,80 pour aller à Chamonix. Comme il est jeune et léger et qu’il peut aisément donner 80 tours de pédale à la minute, la différence de 50 cm entre un développement ne le gênera pas, par contre les montées dures et longues comme celle de la Furca l’éprouveront davantage et l’obligeront à pousser de temps en temps sa machine.

Dans la gorge l’obscurité se fait tout à coup plus profonde, le sol est mou et l’Arve fait à nos côtés un bruit formidable, nous passons à côté d’une vaste usine toute resplendissante de lampes électriques et qui a capté dans un tube de fort diamètre toute une cascade ; voilà de la force motrice qui ne coûte pas cher.

Nous commençons à être incommodés par les voitures de louage dont les cochers sont généralement, d’une façon par trop évidente, hostiles aux cyclistes. Cela se comprend : les cyclistes échappent à leur rapacité et s’il y avait beaucoup de cyclistes, il y aurait beaucoup moins de voitures et par conséquent de cochers. Un de ces sacripants me serre si près du rocher contre lequel je suis obligé de m’appuyer pour ne pas me laisser accrocher, que les voyageurs, me croyant déjà sous les roues, se lèvent en poussant un cri d’effroi. C’est un avertissement et à l’avenir je me méfierai. La montée ne tarde pas à se faire sentir et bientôt nous voyons apparaître le Mont Blanc que le soleil couchant éclaire puissamment et qui nous renvoie en reflets multicolores une partie de la lumière qu’il reçoit encore alors que tous les autres sommets sont déjà couverts d’ombre. Nous avançons lentement mais sûrement sans que la longue étape de la journée pèse trop lourdement sur nos muscles. Çà et là des cantines, des baraquements, des ouvriers, un tunnel convenable, à gauche une route qui conduit aux gorges de la Diosaz que des poteaux rappellent fréquemment à notre souvenir. On a commencé depuis trois mois la construction d’une limite de chemin de fer qui joindra le Fayet à Chaînonix. Tant mieux, cela débarrassera la route de ces voitures et omnibus de louage qui l’encombrent et l’abîment. La nuit est cependant entièrement venue, le Mont Blanc d’une pâleur de fantôme barre toujours l’horizon, l’Arve fait un bruit épouvantable, notre estomac commence à réclamer et le besoin de repos se l’ait enfin sentir. La rampe heureusement s’adoucit au point que nous croyons descendre, mais à certains endroits un brouillard humide sort du torrent et nous oblige à prendre nos vestons.

Au lieu d’aller coucher à Chamonix où les hôtels, nous a-t-on dit, regorgent de voyageurs, nous décidons de nous arrêter aux Bossons, en face du glacier du même nom, que nous visiterons le lendemain matin. Il y a là plusieurs cafés-hôtels disposant de quelques chambres où nous avons des chances de trouver un souper et un gîte. Nous rattrapons à ce moment un immense omnibus chargé de monde, mais noir et muet comme une tombe ; cinq forts chevaux le traînent au pas à une faible montée. A l’instant où nous le dépassons, j’éprouve un indéfinissable malaise en passant à côté de cette cargaison d êtres humains qui devraient rire et chanter puisqu’ils sont en partie de plaisir et qui sont silencieux comme des ombres, j’ai l’impression de frôler une charretée de cadavres. Quelques rapides coups de pédale nous éloignent de ce sépulcre ambulant : nous traversons le torrent qui va couler maintenant à notre droite.

La position du glacier des Bossons que nous connaissons par oui-dire, nous permet de constater que nous touchons au but. Là-bas, à droite, nous distinguons un blanc linceul étendu entre deux replis sombres des collines et descendant du haut de la montagne jusqu’à presque la hauteur de la route.

Voici des simulacres d’hôtels. — Peut-on nous héberger ici ? — Non, tous les lits sont occupés, plus loin, à l’Hôtel même des Bossons, vous trouvèrez peut-être une chambre — mais à l’Hôtel, même réponse : encore plus loin et plus loin encore c’est la même histoire. Que n’ai-je emporté mon matériel de campement, il me serait absolument indifférent de coucher à la belle étoile sur mon hamac-matelas pneumatique, roulé dans mon drap de laine : et, seul, O... trouverait peut-être plus facilement à se loger, car dormir sous le ciel magnifiquement étoile ne lui sourit pas. Ne pourrais-je donc jamais trouver des compagnons décidés à ne dormir et manger qu’en plein air et à se passer radicalement des hôtels, auberges et tutti quanti !

On nous a conseillé d’aller frapper à la porte de la Pension du Lac, mais avant d’y arriver O... avise un café de très modeste apparence où, bénis soient les dieux ! deux lits nous sont offerts et l’hôtesse, très avenante, s’empresse autour de son fourneau et nous prépare un très bon repas, consistant en œufs, pommes de terre, truites, beurre et fruits du jardin. Il est 8h 1/2, dans un ruisseau qui passe dans la cour même de la maison, nous allons faire nos ablutions, l’air est tempéré et nous avons la peau assez échauffée encore par le travail de la journée pour ne pas s’offusquer d’une aspersion d’eau froide ; nous sommes au café des Gaillands que je recommande aux cyclistes qui préfèrent leurs aises et une réception à la bonne franquette, aux allures guindées des grands hôtels et au service fait par des maîtres d’hotel à favoris et en habit.

Après une promenade digestive au clair des étoiles, nous nous offrons une tasse de thé pour combattre un peu le sommeil qui nous accable, et, pour mon compte, je ne fais qu’un somme de 10 heures à 4 heures du matin, dans l’air frais et pur entrant à flot par les deux fenêtres ouvertes toutes grandes, sommeil réparateur s’il en fut ! Que je plains donc les gens qui se mettent au lit sans sommeil, à table sans appétit, qui se reposent sans être fatigués, qui admirent la nature en baillant d’ennui. Mettez-moi ces gens là sur une bicyclette et faîtes leur faire l’étape que je fis le 13 août, 183 kilomètres avec élévation de 3500 mètres, et vous verrez comme ils seront heureux de manger, de dormir, de se reposer et comme ils admireront sincèrement les beautés de la nature ; nos sensations psychologiques sont stimulées et décuplées par la circulation du sang plus active, par la plus grande intensité de vie que procure un long exercice à bicyclette.

A peine avais-je les yeux ouverts que le soleil illumina la cime du Mont Blanc, je courus réveiller O... qui dormait encore du sommeil du juste et lui annonçai une journée aussi belle que la précédente.

En attendant l’heure du déjeuner qu’on nous avait promis pour 6h 1/2, nous allâmes jusqu’au pied du glacier des Bossons qu’on exploite industriellement et dont on extrait d’énormes blocs de glace qui sont, parait-il, expédiés jusqu’à Paris ; la vallée est très peuplée et l’on y entretient beaucoup de mulets pour le service des excursionnistes. Une baraque eu bois, où l’on vend, pour le compte de la maison Simond de Chamonix, des piolets, clochettes et autres accessoires à l’usage des touristes et des cyclistes, se trouve sur la route et son gardien nous offrit très aimablement une lunette pour voir sur le Mont Blanc l’observatoire Vallot, point noir sur la masse blanche. Nous avions pris tout d’abord le dôme du Goûter, plus rapproché de nous, pour le véritable sommet du Mont Blanc qui se trouve un peu en arrière. Au cours de cette promenade, nous assistons à un effet de lumière assez curieux : le soleil, qui s’élève peu à peu, projette, entre deux montagnes un faisceau de rayons qui, pénétrant dans les couches de l’atmosphère encore tenues dans l’ombre par les hauts sommets, nous apparaît comme une colossale projection électrique dont le champ va s’élargissant de seconde en seconde et dont l’intensité varie du milieu jusqu’aux bords.

Apres déjeuner nous nous dirigeons en flânant sur Chamonix où nous nous attardons à curieusement regarder les préparatifs de départ des nombreux excursionnistes parmi lesquels les tartarins ne manquent pas : une caravane scolaire, magister en tête, flanquée de plusieurs guides, s’ébranle : ils sont bien là une vingtaine d’adolescents tous à dos de mulet. — Les voilà partis pour la promenade, dis-je à demi-voix à mon compagnon. — Une bonne dame qui m’entend riposte fièrement : — Ils montent, s’il vous plait, au Montanvert ! — Ce doit être quelque ascension bien héroïque et je garderai à l’avenir pour moi mes observations ; d’immenses breaks complètent leur chargement et s’apprêtent à revenir au Fayet ; quelques voitures, que nous rattraperons bien vile, filent du côté de Martigny. O... expédie des cartes postales, après quoi, nos yeux étant bien rassasiés du curieux spectacle que présent Chamonix en cette saison, nous nous décidons partir aussi à 8 h. 15 (heure suisse).

Jusqu’à Argentière, la route monte à peine, nous conservons 4m,40, très belle vue sur la me de glace, puis sur le glacier de l’Argentière dont l’accès parait plus facile. A l’Argentière commence une montée assez roide pour justifier les petits développements, mais comme nous sommes frais et dispos, nous nous élevons assez rapidement jusqu’à un hôtel tout battant neuf qui commande la vallée d’où nous émergeons ; les pensionnaires ne lui feront pas défaut ; après l’hôtel, la pente jusqu’au col des Montets s’adoucit ; le soleil est déjà chaud et la sueur ruisselle ; un clair ruisseau nous tente et nous descendons le talus de la route pour aller y plonger les mains et en goûter l’eau. On m’a représenté qu’à boire ainsi indifféremment à tous les ruisseaux, je risque de tomber quelque jour sur de l’eau contaminée ou imprégnée de substances nocives, arsenic, mercure, etc. Je ne crois pas que le danger soit bien grand, d’abord parce que lorsqu’on puise l’eau clans le creux de la main, il n’en arrive pas beaucoup dans le gosier et que c’est une façon de s’humecter la bouche plutôt que de boire, ensuite parce que je ne m’approche que des sources qui me semblent descendre de lieux inhabités, enfin parce que je goûte l’eau avant de l’avaler et que je m’abstiendrais si je lui trouvais quelque saveur insolite. Dans ces conditions, j’espère que les docteurs en médecine qui veulent bien honorer Le Cycliste de leur collaboration ne feront aucune objection grave à mes pratiques en cours de route.

Du col des Montets, belle descente jusqu’à la douane suisse : avec nos grands développements et les pieds au repos, nous la dévalons à folle allure. — Grand fou ! crie à mon compagnon une bonne dame qui se promène par là. C’est tôt fait d’appeler fou un cycliste qui descend à fond de train, encore faudrait-il savoir s’il est ou s’il n’est pas maître de sa monture. Or, quelle que soit la vitesse à laquelle, pour nous servir d’une expression anglaise, nous négocions les descentes, nous savons toujours où nous en sommes, grâce à nos freins spéciaux.

Nous montrons aux douaniers suisses notre carte du T. C. F. et nous passons comme une lettre à la poste ; qu’ils seraient donc enchantés ces braves helvètes si tous les cyclos faisaient partie du Touring-Club ; ce que cela simplifierait leur besogne ! et nous donc, comme nous nous estimons heureux de ne pas avoir à subir d’autres formalités ! c’est à se demander si les cyclistes français qui ne font pas encore partie du T. C. F. et qui renoncent ainsi bénévolement à de tels avantages jouissent bien de tout leur bon sens.

La gorge où nous nous trouvons est d’un pittoresque achevé ; nous laissons à gauche la route qui monte à Finhaut — on dit là-bas fin-haut, comme nous dirions fin-gras, pour exprimer une qualité superlative — et nous grimpons tantôt sur nos machines tantôt à pied par une sorte de sentier muletier déplorablement entretenu jusqu’à La Tète Noire ; à signaler pendant ce parcours un tunnel aux abords duquel la route est connue suspendue au-dessus de l’abîme, un endroit où je n’aimerais guère passer en voiture et qui, quelque jour, s’effondrera ; devant une source qui glisse avec un joli bruit sur des rochers moussus, je ne puis résister au plaisir de m’asseoir dans une conque qu’on dirait faite sur mesure, après m’être naturellement séparé momentanément de mon indispensable ; mon compagnon qui me suivait à quelque cent mètres en fit autant peu de temps après et... tout est bien qui finit bien ; mais nous commîmes là une imprudence car cette route que nous jugions déserte et où nous n’avions, à la vérité, encore rencontré personne, est, au contraire, très fréquentée par les pensionnaires de l’hôtel de la Tète Noire auprès de qui, un instant plus tard, nous buvions du café avec du pain dedans ; il y avait là plusieurs familles en villégiature et un bien beau Saint-Bernard qui nous prit tout de suite en affection. Pour la première fois nous songeons à nous informer de l’heure des trains de Martigny à Uricg et nous constatons avec amertume que pour ne pas nous être assez dépêchés le matin nous manquons de deux heures le train de 11 h. O7 qui nous aurait amenés à Brieg à 1 heure et que nous ne pourrons prendre que le train de 4h. 07 qui ne nous y déposera qu’à 6 heures du soir. Nous nous consolons en flânant un moment de plus à La Télé Noire et en admirant de l’autre coté du ravin des Eaux-Noires le village de Finhaut dont l’accès semble d’ici bien difficile.

C’est étonnant comme il y a peu de cycliste dans ce pays si digne pourtant d’être visité ; en sortant de Chamonix nous avions croisé une cyclettiste, magnifique de tenue et d’allure ; toque et robe noires lui seyaient à merveille et ses traits marmoréens, la fixité de son regard, la souplesse de son coup de pédale rapide, l’immobilité sans roideur du buste sur la selle, nous séduisirent instantanément ; à coup sur c’était une Française. Pour rencontrer d’autres pédales il nous fallut aller jusqu’à Martigny ! Il en passe pourtant là-haut tous les jours quelques-uns, nous assure le patron de l’hôtel qui ajoute des renseignements sur la route que nous allions suivre : bonne et facile jusqu’à Trient en remontant le torrent de ce nom, puis un à-pic de 2 1/2 kilomètres à faire à pied pour atteindre le col de la Forclaz et pour finir descente terrible comme pente et horrible comme sol sur Martigny. >Et ce fut comme il l’avait dit. A Trient, hameau de quelques feux qui possède un ou plusieurs hôtels et une église, nous mîmes, avec un ensemble parfait, pied à terre et je m’aperçus en poussant ma machine devant moi pendant trente bonnes minutes qu’elle était bien lourde. Ces 2 1/2 kilomètres de pente au-dessus de 15 % et les quelques raidillons pour arriver à La Tête-Noire sont les seuls passages de tout le voyage devant lesquels mes faibles développements aient été impuissants. En pleine côte, au moment où brûlés par le soleil et suant comme je n’avais pas sué la veille en montant au col de Cucheron, nous cherchions une goutte d’eau, nous voyons venir à nous un gamin qui, découvrant mystérieusement un petit panier qu’il porte au bras, nous offre dse fruits superbes et, par Pomone, moins chers que nous ne les payons à Saint-Etienne ! Pour 25 centimes nous avons six belles prunes reine-claude, fraîche et juteuse comme oncques n’en savourai.

Voilà qui s’appelle tomber à pic et jamais vendeur ne trouva acheteur si bien disposé à écouter ses propositions ! Nous avons rencontré assez fréquemment dans ces parages et sur la route de la Furca ces petits marchands de fruits et leurs prix m’ont toujours paru raisonnables.

La Forclaz est au-dessus de Trient à peu près comme un cinquième étage au-dessus du rez-de-chaussée ; on pourrait presque monter par un ascenseur. Il y a encore des pensionnaires là-haut, il y en a partout, il y en aurait sur le Mont Blanc si M. Vallot y ouvrait un hôtel.

Nous nous reposons un instant, la grimpette nous a harassés et nous avons bien gagné une bouteille vie limonade et un quart d’heure d’arrêt, après quoi nous nous mettons en mesure de descendre sur Martigny. d’abord 10 kilomètres pendant lesquels on descend de 1.050 mètres, puis quelques kilomètres de plat. Ah ! Je me plaignis de la route de La Louvesc à Satillieu ! mais je la trouverai parfaite maintenant en la comparant à ce perpétuel casse-cou ! Une route tellement étroite que deux voitures ne peuvent s’y croiser et sont forcées lorsqu’elles se rencontrent de manoeuvrer parfois pendant une demie-heure avant de pouyvoir passer, tellement ensablée que l’on ne sait pas s’il y a un sol ferme sous ce sable mouvant où les roues valsent à qui mieux mieux, tellement à pic que que les tournants à angle aigu se succèdent à cinquante ou cent mètres d’intervalle et qu’on n’a pas le temps de se lancer qu’il faut déjà songer à ralentir. Enfin il m’a fallu une heure pour arriver à Martigny Bourg (environ 12 km), j’ai dû mettre pied à terre huit fois, j’ai dérapé à deux virages et j’ai dû sauter une fois en arrière et lâcher ma machine pour ne pas être entraîner dans sa chute. Je n’en suis pas moins arriver sain et sauf avec 25 minutes d’avance sur O..., qui, plus prudent, avait fait à pied une partie de la descente ; si je ne détestais marcher surtout en descendant, j’aurai agi de même, mais je loin d’être bon pedestrian. Nous nous hâtons vers la gare de Martigny ; il est une heure et il fait rudement chaud dans cette plaine ; pour venir de Chamonix à Martigny il nous a fallu tous arrêts compris exactement cinq heures, c’est-à-dire environ 4 heures de marche, pas même du 11 kilomètres à l’heure.

Nous déjeunons ni bien ni mal en face de la gare et si nous avions étés bien inspirés, nous aurions eu le temps d’aller voir la fameuse cascade de Pissevache et les gorges de Trient, mais nous n’y pensons pas et nous flânons par la ville jusqu’à 4 heures ; chez le barbier nous apprenons qu’il est défendu aux voitures de trotter à la descente de la Forclaz et que dans les passages dangereux les cyclistes doivent toujours passer du coté du précipice et céder aux voitures la

meilleure place. C’est bon à savoir et, somme toute, c’est assez logique.

Le train nous emporte rapidement à Brieg où nous débarquons armes et bagages à 6 h. 10 ; nous partons immédiatement et non moins immédiatement nous sommes aux prises avec mille difficultés qui pendant au moins trente minutes nous empêchent de pédaler côte à côte / routes défoncées, circulation extraordinaire des ouvriers qu’occupent le chemin de fer du Simplon en construction, et diverses usines, arrivée des voitures du glacier du Rhône, charroi de matériaux. Heureusement que l’absence des chiens et des troupeaux, si communs sur nos routes de France, fait compensation ; les routes suisses semblent formellement interdites aux races canine et bovine ; je crois que n’avons pas rencontré un seul chien pendant tout notre voyage en Suisse : une excellente note pour ce pays-là au point de vue du cyclotourisme.

Pendant longtemps la pente, sauf quelques passages plus accentués, est insignifiante et je passe aisément avec 4m,40 ; nous nous arrêtons un instant à Mœrel et quelques kilomètres plus loin, après un pont qui traverse le Rhône à une belle hauteur et sur lequel je croise une voiture qui m’oblige à m’appuyer sur le parapet tant elle me laisse peu de place, nous nous trouvons en présence d’une série de lacets très raides où les sabots des voitures ont creusé de si profondes ornières remplies de sable que force nous est d’en gravir quelques-uns à pied, nous venons à bout des autres avec nos plus petits développements 2m,50 et 2m,80 ; à peine sommes-nous au sommet que nous redescendons, pieds au repos, eu perdant ainsi une centaine de mètres d’altitude qu’il faudra reconquérir ; à partir de là le paysage devient très agréable et jusqu’à Oberwald nous allons pédaler dans une vallée que le Rhône s’est creusée entre 1.200 et 1.400 mètres d’altitude et qui n’est ni bien large ni bien plate ; à droite et à gauche, des montagnes boisées derrière lesquelles apparaissent parfois les pics neigeux, en face, une vaste étendue de glaces et de neige, qui barrent l’horizon ; cette vallée est très habitée et plus on y pénètre, plus les villages sont rapprochés les uns des autres.

Nous arrêterons-nous à Fiesch ? Il n’est pas encore nuit et nous sommes en retard, nous décidons de continuer et de faire halte au village suivant, c’est le trajet le plus agréable de la journée : la lune se lève derrière nous et nous éclaire suffisamment, l’air est tiède, la route après s’être élevée assez rapidement au-dessus de Fiesch dont nous avons ainsi une jolie vue digne de tenter les photographes, monte très doucement, traverse quelques bouquets de bois et le sol est moins mauvais. Nous pédalons ainsi trois quarts d’heure et nous finissons par apercevoir le clocher d’un modeste village, Niederwald, où nous passons la nuit dans un non moins modeste ; Wirthschaft. Une Wirthschaft n’est pas, à vrai dire, une hôtellerie, c est simplement un café, une auberge où l’on ne donne qu’à boire et à manger ; mais le patron consent pour une nuit à nous céder sa chambre et un canapé ; la chambre est vaste, bien aérée par trois petites fenêtres que nous laissons ouvertes toute la nuit et nous dormirons là, pas aussi bien que la veille mais convenablement. En attendant on nous prépare à souper : un bon potage au lait, une grosse omelette et du fromage, du vin blanc excellent que mon compagnon goûte à peine, car il devient de plus en plus végétarien. Nous sommes arrivés à 8 heures 40 ; nous nous mettons à table à 9 heures 1/ 2 après une visite à la source qui fournit le village d’eau chaude et abondante et qui nous sert à nous doucher de pied on cap. Une mauvaise lampe suspendue au-dessus de la table va nous jouer le plus mauvais tour que le destin puissent jouer à des touristes affamés. O.... à qui échoit la première assiettée de potage fait une première grimace : — On jurerait, dit-il, qu’il y a du pétrole dans cette soupe. — Pas du tout je la trouve excellente et je vais y revenir. J’y reviens en effet, mais c’est à mon tour de faire la grimace, on nous a décidément servi une soupe au pétrole, c’est peut-être la mode dans ce pays. Cependant l’omelette est délicieuse et la poêle ne semble pas avoir été graissée au pétrole, à moins que nous ne nous soyons déjà habitué à ce gout et que nous absorbions du pétrole sans nous en douter ! Le lendemain matin nous eûmes l’explication de cette cuisine insolite en voyant sur la table, juste au dessus de la lampe, des gouttes de pétrole qui la veille tombaient dans le potage. Nous n’en étions pas moins transformés en moteurs à pétrole et ce n’était pas trop pour escalader la Furca.

Le déjeuner du matin fut très bien préparé et le prix du tout modéré bien que nous fussions sur une route très fréquentée par les étrangers. Mais qui s arrête à Niederwald ? Ces humbles villages suisses sont construits en bois et les chaumières sont tapissées contre le froid d’écaillés en bois qui doivent flamber avec une facilité extraordinaire. Aussi quand une maison prend feu, tout le village y passe. Nous traversâmes ce matin-là un village dont les maisons toutes en pierre contrastaient vivement avec celles des autres villages : il avait été incendié et reconstruit à la moderne. L’extrême combustibilité de ces maisons de bois oblige à prendre des précautions que nous qualifierions, certes, de vexatoires ; ainsi quand souffle le Foehn ce terrible vent du midi qui fait fondre les neiges au printemps, il est interdit, sous peine d’amende, d’allumer du feu même pour faire sa cuisine, on mange froid pendant deux ou trois jours. Mais pourquoi ces régions si riches en forces motrices hydrauliques ne s’éclairent-elles pas et ne se chauffent-elles pas à l’électricité ?

Nous étions intrigués par certaines constructions en bois également séparées du sol par de grosses pierres dressées aux quatre coins, paraissant ainsi construites sur pilotis et dans lesquelles on accède par la fenêtre au moyen d’une échelle. il y en a plusieurs dans chaque village : ce sont les greniers et on les isole du sol au moyen de ces grosses pierres lisses sur lesquelles les rongeurs n’ont pas de prise afin de mettre les provisions à l’abri des rats et des souris. Cette coutume doit remonter à la plus haute antiquité. Nous quittons Niederwald le 15 août à 6 heures moins le quart ; route faiblement ondulée, atteignant à Munster par un raidillon très sec son point culminant 1390 mètres. Nous arrivons sans incident à Oberwald où nous allons nous colleter sérieusement avec la Furca. Les voitures qui descendent deviennent plus nombreuses et vont nous obliger souvent à mettre pied à terre, car il ne leur est pas ici défendu de trotter et ce serait s’exposer sérieusement que de vouloir passer même à côté d’elles : il faut descendre et se coller contre le rocher, on fini par être très habile à cet exercice. Le paysage est très beau, le Rhône cascade et gronde à notre droite. Au cours de celle montée nous rencontrons les deux seuls cyclotouristes (un monsieur d’âge mûr et sa femme) que nous ayons vus pendant tout notre-voyage de Chamonix à Fluelen ; au moment des fêles du 15 août et sur un parcours aussi fréquenté, c’est au moins surprenant.

Le sol est franchement mauvais ; on s’habitue heureusement à tout et nous finissons par nous servir uniquement de l’étroite bande de terre à peu près ferme qui tantôt longe le rocher tantôt côtoie le torrent et que les roues des voitures touchent rarement.

Sur l’étroit plateau qu’en diminuant peu à peu de volume le glacier du Rhône a formé et qui s’agrandit toujours, nous sommes surpris par l’extrême agitation qui se manifeste. Un grand hôtel, le Gletsh-hôtel, précédé de longues écuries devant lesquelles s’alignent cinquante voitures de toutes dimensions, regorge pour le moment de voyageurs dont quelques-uns passent là plusieurs jours : ses prix, comme bien l’on pense, sont très élevés et nous n’éprouvons pas le besoin de nous y faire écorcher.

Au fond du couloir, le bas du glacier s’étale comme une énorme patte d’éléphant, la masse de glace fendue çà et là par la chaleur semble tailladée par le sabre d’un géant et le plus beau fleuve de France sort à ses pieds sous une grotte de bleu cristal.

Un sommaire pont de bois traverse le Rhône déjà très impétueux torrent à quelques centaines de mètres de sa source et qui a déjà reçu un affluent que nous traverserons bientôt en grimpant à la Furca.

Après cinq minutes d’arrêt, en selle de nouveau pour la plus rude montée de la journée : pente moyenne de 8 à 9 %, sol très mauvais et soleil très chaud. Pendant les premiers lacets qui font face à l’hôlel et à la route de Meiringen également en lacets nous sommes à l’ombre et nous marchons facilement, les voyageurs flânant aux alentours de l’hôtel ont l’air de s’intéresser à nos efforts et s’arment de lorgnettes pour voir sans doute si nous irons jusqu’au bout ; cela les distraira, ces paresseux, qui sont venus et qui vont repartir en voiture, en gants blancs et en faux-col et qui passent à travers la plus belle nature du monde sans entrer en contact intime avec elle en conquérant de haute lutte ses retranchements plus escarpés.

Les pentes de la montagne sont en maints endroits revêtue d’herbe et émaillé de fleurs, un peu comme au Lautaret ; pourtant quoique nous soyons à une moindre altitude les pâturages sont moins riches ici ; auprès d’un filet d’eau limpide qui descend à pic sur les rochers, nous faisons une halte de quelques minute ; voilà des plaisirs qui coûtent peu et qui sont certainement plus vifs que tous ceux que l’on peu se procurer à prix d’or : barboter dans l’eau fraîche quand on a chaud, boire et manger quand on a faim et soif, dormir quand oa le sommeil et se reposer quand on est las ! mais avant d’être las, avant d’avoir chaud, sommeil, faim ou soif, il faut se donner de la peine et ne pas passer sa vie à somnoler dans un fauteuil.

Les premiers lacets franchis, la route par un grand coude presque plat s’enfonce à droite et va traverser le premier affluent du Rhône dont j’ai parlé et qui descend des vastes champs de neige dont nous sommes, à ce moment, peu éloignés ; nous remettons pied à terre pour aller piétiner à deux pas de la route dans un petit carré de neige que le soleil semble avoir oublié et nous abordons la deuxième série de lacet plus longue et plus dure que la première ; nous nous rapprochons du glacier du Rhône dont nous nous étions momentanément éloignés et à chaque coude que vient faire la route dans sa direction nous en avons une vue de plus en plus complète jusqu’au moment où un coude plus prononcé nous amène exactement au-dessus de cette mer de glace qui s’étend à perte de vue : le gletsch-hôtel nous apparaît tout petit au fond de la gorge et nous nous rendons bien compte du recul du glacier qui autrefois devait remplir tout ce creux et s’élever à la hauteur de la route. Nous passons sans arrêt devant l’hôtel du Belvédère admirablement situé et de lacet en lacet, nous arrivons enfin, au point culminant de la route qui finit horizontale pendant 1.000 ou 1 .500 me mètres jusqu’à l’hôtel de la Furca. Nous avons croisé ou dépassé une dizaine de voilures et quelques piétons, entr’autres un couple de bons bourgeois allemands qui ne peut s’empêcher de manifester sa satisfaction de nous voir pédaler avec aisance et facilité à cette rude côte. Gut Gethan ! s’écrie le mari ; Compliments ! ajoute la dame lorsque, à notre merci, elle a compris que nous étions Français.

De la Furca on a vue sur beaucoup de pics et de glaciers sur lesquels de plus savants que moi mettraient des noms propres, mais que nous nous contentons d’admirer dans leur ensemble pendant que nous trempons du pain dans du café et que nous vidons une carafe d’eau malgré l’avis de la maîtresse d ’hôtel que celle eau des glaciers ne vaut pas le diable et que nous ferions mieux — n’est-ce pas ce qu’elle a voulu nous dire ? — de vider une bouteille de Champagne.

Si le sol était bon et s’il y avait moins de voilures la descente sur Realp serait un véritable délassement, car la pente n’est pas très forte puisque les 900 mètres de différence d’altitude sont répartis sur 14 kilomètres, mais nous avons la malchance de rencontrer pendant celle descente les voyageurs que le train du Saint-Gothard a débarqués le matin à Goeschinen et, à certains moments, nous trouvons que le parti le plus sage est de nous étendre sur l’herbe pour laisser passer les hippomobiles dont le contenu, anglais le plus souvent, nous fournit matière à de joyeuses remarques. Ce qui, par exemple, n’est pas joyeux, c’est quand nous avons à dépasser une de ces voitures qui pour compenser leur lenteur à la montée vont à fond de train à la descente soulevant derrière elles de tels nuages de poussière qu’à plusieurs reprises nous dûmes, au moment de passer, nous arrêter, aveuglés. Et comme la complaisance n’est pas le fait de ces coquins de cochers qui ne déviaient pas d’une ligne malgré nos cris, nos cornets et nos grelots, nous en étions réduits à passer à toute vitesse dans l’herbe, sur les pierres et même dans le fossé.

Peu après Realp, la route droite comme un I enfile un vallon où un vent contraire aussi violent qu’inattendu nous oppose une résistance qui justifierait presque un abaissement du développement qui, depuis la Furca, est au maximum (6m,04). J’appelle à mon secours la selle oscillante et je maintiens ainsi mon allure en faisant entrer en jeu des muscles moins fatigués. Tout déplacement, tout changement de position, toute variation dans le coup de pédale, peuvent, lorsque ces mouvements sont faits bien à propos, contribuer à améliorer le rendement du cycliste sans augmenter sa fatigue. A Andermatt, jolie petite ville bien située, nous nous laissons tenter par un peu de limonade malgré ma répugnance à boire toute boisson fabriquée et par conséquent frelatée par l’industrie humaine trop portée à tout sacrifier, même la santé des consommateurs, au désir d’abaisser un prix de revient. La limonade qui devrait être une boisson absolument innocente est parfois acidulée avec de l’acide sulfurique aux lieu et place du jus naturel du citron, substitution que l’estomac supporte difficilement. De plus en plus le cycliste qui a plus que qui que ce soit, besoin d’un bon estomac, doit en voyage se contenter de la vraie boisson naturelle, l’eau.

A peine sommes-nous hors d"Andermatt que nous nous trouvons engagés dans une descente épouvantablement roide, à tournants excessivement dangereux à cause de l’intense circulation et du sable toujours trop abondant sur les routes

suisses : un tunnel, puis un pont sous lequel se précipite avec un bruit de tonerre, de 20 ou 30 mètres de hauteur, un torrent de belle. Il y a lieu de mettre pied à terre et d’admirer, nous sommes en plein Trou-d’Uri près du fameux pont du diable qu’une légende peinte sur une paroi rocheuse de vaste dimension, rappelle à la mémoire des passants. Elle n’a rien de saillant et je vous en fais grâce pour cette fois.

A Goeschinen où débouche le tunnel de Saint-Gothard finit — Dieu soit loué ! — l’incessant va-et vient des voitures et des gens, pisteurs et ciceroni — qui vivent uniquement des étrangers et qui depuis Brieg, nous encombrent. Que sera-ce quand les motocycles et les automobiles oseront, à leur tour, s’aventurer dans ces parages qui, pour l’instant, semblent leur être interdits. Nous n’en avons, du reste, pas rencontré un seul spécimen pendant tout notre voyage, non seulement en Suisse, mais même en France. Messieurs les chauffeurs fuient décidément la montagne et comme de notre coté nous dédaignons la plaine, nous ne nous gênons guère les uns les autres.

De Gœschinen à Altdorff, descente à pou près continue et route très agréable ; nous nous éloignons de la haute montagne et des spectacles sublimes ; nous rentrons dans les sites pittoresques, frais et simplement poétiques ; après l’ode, l’idylle.

Pendant que nous filons à toute allure, pieds au repos, deux cyclistes du pays nous croisent et nous saluent du traditionnel All Heil qui pour des oreilles françaises sonne assez comme à l’ail ! salutation au moins bizarre. Il y a beau temps que nous avons cessé en France de nous saluer au passage entre cyclistes ; à peine nous jetons-nous un regard oblique pour voir si nous sommes montés correctement ou sur de vulgaires clous. Nous avions cependant la réputation d’être le peuple le plus poli de l’univers.

Trêve de réflexions et avançons un peu plus vite d’autant plus que le soleil nous aiguillonne, que la faim nous talonne et que nous avons une légère avarie à réparer. Nous entrons Altdorff, pays de Guillaume Tell, à 1 h. 30 et nous nous mettons en quête d’un marchand de vélos ou d’un réparateur quelconque, oiseaux rares dans ce pays ; cependant un brave homme connaît un autre brave homme qui répare les machines à coudre et les vélos et qui vend quelques accessoires ; il offre de nous y conduire. Accepté. Mon compagnons a cassé un de ses calepieds et ne peut marcher sans cet appendice. Nous passons devant le monument et la statue de G. Tell et nous enfilons une ruelle surchauffée pour finalement revenir bredouilles, plus altérés qu’auparavant. Il faut conclure de cet incident que les cyclistes doivent être joliment rares à Altdorff. Pendant que nous offrons à notre guide une tournée de bocks à laquelle je participe malgré mes principes, mon Michelin se dégonfle et je le retrouve absolument plat au moment de partir, fâcheux contretemps ! Je renverse la machine, j’extirpe la chambre à bouts interrompus et je constate qu’elle perd par un des embouts : or, je sais, par expérience, que les réparations sur cette partie de la chambre sont très difficiles à faire ; sans hésiter, je tire de mon sac une chambre neuve que j’avais à tout hasard emportée et je la substitue à l’autre. Cependant les badauds de la ville pour qui de telles opérations sont sans doute chose peu commune s’étaient rassemblés autour de nous et j’entendais énoncer les avis les plus extraordinaires tant sur les pneumatiques que sur nos quadruples pignons ; à un homme sensé qui émettait l’idée qu’il pouvait être avantageux d’avoir pour la plaine et pour la montagne des développements différents, un gros gaillard bouffi d’importance répondait sans plus : Unpraktisch ! et l’autre n’osait pas insister. On nous demanda d’où nous venions et je répondis que nous étions partis le matin même de Niederwald ; cela, manifestement, parut extraordinaire mais on ne fit aucune objection, sans doute par politesse et nous fiâmes dare-dare du coté de Flüclen où nous devions prendre à 3 h. 40 le bateau express pour Lucerne. Or, si nous nous plaignons souvent avec raison en France des retards du chemin de fer, en Suisse il n’en va pas de même et l’on part avec une exactitude désespérante. Aussi avons-nous à peine le temps de manger une saucisse et de boire encore un verre de bière dans une auberge près de l’embarcadère avant de nous précipiter dans le bateau qui démarre illico. Cette double dérogation à mes principes végétariens froissa mon estomac qui me fit comprendre qu’il serait sage de ne pas recommencer. On nous fit payer pour cette traversée de deux heures 2 fr. 70 par personne et 1 fr. 20 par bicyclette ! Je commence à comprendre qu’il y ait peu de cyclistes dans ce pays ; de Martigny à Brieg nous avions du payer environ 3 fr. pour nos deux machines et dans un petit chemin de fer qui fait le trajet entre le lac de Brienz et la gare d’Interlaken on nous fit payer 40 centimes pour les bicyclettes alors que nous n’avions à payer que 3o centimes pour nous-mêmes. Nous arrivâmes à Lucerne au moment où un violent orage éclatait sur la région même où notre itinéraire devait nous conduire dans la soirée. Encouragés par l’agréable étape que nous avions faite la veille entre 6 et 9 heures du soir, nous comptions bien couvrir avant la nuit une trentaine de kilomètres et coucher entre Sarnen et Kaisersthul en route vers le Brunig. Devant l’orage il fallut capituler et recourir au grand frère qui nous déposa à 9h. 1/2 à Giswill, hôtel de la gare, où les noces d’argent du curé de l’endroit entretinrent une bruyante gaieté jusqu’au milieu de la nuit.

Le lendemain, 16 août, pluie battante et persistante ; nous reprenons le train jusqu’à Interlaken seulement, dans l’espoir que de l’autre côté de la montagne le temps est meilleur ; il est pire ; nous continuons jusqu’à Berne, nous passons avec de gros soupir de regrets devant les sites entrevus à travers le brouillard de notre quatrième étape, sites très différent de ceux que nous venons de voir mais non moins admirable, et nous voilà à Berne à 1 heure. Nous y retrouvons le soleil mais il ne saurait être question d’aller reprendre à Spiez notre itinéraire ou de revenir à bicyclette de Berne à Genève, 151 kilomètres de routes relativement peu intéressantes ; d’ailleurs le temps est bien lourd et l’orage n’a pas dit son dernier mot. Nous resterons donc en wagon jusqu’à Genève et s’il le faut jusqu’à Lyon puisque nous sommes à la fin de nos vacances. Déroute, fuite, débâcle ! c’est bien mal finir un voyage aussi bien commencé ! A six heures à Genève le ciel paraît décidément rasséréné et je déclare tout net à mon compagnon que je tiens pour nulles et non avenues les 24 heures que nous venons de passer en chemin de fer de Lucerne à Genève et que je vais, reprenant la route à l’heure même où nous aurions dû la reprendre la veille, rentrer à Lyon par le col de la Faucille. Il n’hésite qu’un instant et nous secouons sur le seuil de la gare la poussière du wagon infiniment moins noble que celle de la route. Nous avons le plaisir de rencontrer devant la gare trois jeunes cyclo-touristes stéphanois qui rentrent par le train. On est toujours heureux de serrer la main à des compatriotes surtout lorsqu’on vient de passer quelques jours en pays étranger.

Nous quittons Genève à 6 h. 10 (heure de France) par une très belle route un peu molle encore de la pluie de la journée et montant légèrement ; à Ferney, halte de 15 minutes pour nous lester de pain trempé dans du café ; nous sommes en pays franc d’impôt où le sucre se vend quatre ou cinq sous la livre, aussi ne nous le marchande-t-on pas, et l’on nous en apporte un plein sucrier. Heureux pays qui doit cette franchise à Voltaire dont le rire sardonique nous guette au passage ; sa statue se dresse sur le bord de la route devant une assez grande maison bourgeoise qui fut la sienne et qui, il y a cent ans, pouvait passer pour maison de prince. Nous avions depuis Genève le développement de 6 mètres, nous prenons à Ferney celui de 4m,40 en prévision de quelques montées qu’on nous annonce jusqu’à Gex. Nous apercevons, chemin faisant, le col de la Faucille que nous allons franchir et qui doit son nom à son échancrure caractéristique. L’ombre crépusculaire s’étend sur la campagne et nous cache les détails du paysage.

A Gex commence la montée constante de 11 kilomètres qui doit nous amener à 1.323 mètres au-dessus du niveau de la mer : elle débute par un raidillon devant lequel nous nous empressons de mettre pied à terre, pour appeler à la rescousse nos faibles développements : je ne prends pourtant que 3m.30 et O... 2.80 ; nous enlevons le raidillon en question au grand ébahissement des gens du pays qui s’exclament comme si nous faisions là vraiment un tour de force.

— En voilà qui font la montée des Roches en bécane ! — Ils vont casser leurs machines ! — et d’autres remarques ejusdem farinae nous prouvent que jamais cyclistes de ce pays n’ont gravi la montée des Roches qui ne vaut pourtant pas les 11 % du col du Cucheron. Si nous n’avions pas été pressés j’aurais mis le premier venu de ces bonshommes étonnés sur ma selle et il aurait fait la montée des Roches aussi bien et peut-être mieux que moi. Ah ! nous épatons les gens à peu de frais et nous n’y avons vraiment pas beaucoup de mérite !

Après ce raidillon qui n’est en somme qu’un raccourci que la route véritable contourne, nous retombons sur celle-ci dont la pente est très raisonnable ; aussi irons-nous à très vive allure jusqu’à la fontaine Napoléon. A mesure que nous nous élevons Genève nous apparaît avec ses milliers de feux ; son lac blanchit sous la clarté blafarde de la lune qui brille par intermittences à travers les nuages vagabonds. Nous nous élevons rapidement en répondant par des « ohé » retentissants à des appels qui nous sont adressés du fond de la vallée. Bien que la température soit fraîche et agréable, à s’élever ainsi à raison de 12 kilomètres à l’heure on finit par avoir chaud et soif ; aussi sommes-nous enchantés d’entendre le bruit de la fontaine Napoléon dont je connaissais, par ouï-dire, l’existence et que j’annonçais depuis un moment à mon compagnon. Elle est placée à un tournant de la route au point précis où la pente devient relativement raide ; je dis relativement bien que dans différents récits de voyage publiés dans Le Cycliste on l’ait qualifiée d’épouvantable ; mais on ne peut certainement pas la comparer à celles de la Furca, du col de Porte et de tant d’autres avec lesquelles nous avons pris contact depuis quatre jours. Je ne juge même pas nécessaire de prendre mon plus bas développement et après avoir bu quelques gorgées de l’excellent breuvage qui sort du rocher, nous remontons en machine, salués par les aboiements du chien de la maison d’en face dont les habitants sont bien heureux d’avoir toute l’année à leur disposition une eau si bonne, si abondante et si froide. Et penser qu’ils boivent peut-être du vin ! ô préjugés indéracinables !

Il est nuit, la lune s’est finalement cachée et nous sommes dans les bois, trois bonnes raisons pour que nous n’y voyons pas très clair et le col commence à nous paraître bien haut et bien loin quand nous sentons tout à coup la montée s’adoucir au point de devenir descente. Victoire ! nous tenons enfin le gîte et le souper.

Il ne faut pas chanter trop fort ; c’est qu’il y a aussi des pensionnaires au col de la Faucille et ce n’est qu’on insistant que nous obtenons une chambrette exiguë et un lit de fer supplémentaire quant au souper il est convenable vu l’heure tardive de notre arrivée ; il est 8H40 et il nous a fallu une heure et quart pour monter de Gex à la Faucille sans autre arrêt que les cinq minute consacrées à la fontaine Napoléon.

Le lendemain 17 août je suis sur pied dès 4 heures 1/2 et pendant que O... se décide à sortir à son tour des bras de Morphée, j’escalade la montagne qui est facile d’accès et propice aux promenades de famille, je pousse ensuite jusqu’au Belvédère ; tout cela inutilement ; il bruine et la plaine disparaît sous la brume. Déjeuner copieux, après lequel à 6 heures précises nous partons pour Châtillon-de-Michaille où, je m’en réjouis d’avance, je vais serrer la main du bon docteur Julliard.

C’est au tour des grands développements et du frein spécial à entrer en lice : la descente jusqu’à Mijoux est raide et par quelques-uns de ses lacet nous rappelle le Trou-d’Uri ; le sol est également très mauvais. Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour que nous nous départions de nos habitudes et nous filons, dans un fauteuil, les pieds au repos, comme nous avons filé après la Furca, après la Forclaz, après tous les cols traversés. Tout au plus, suis-je obligé à quelques passages, d’appuyer le bout du pied sur le pneu d’avant ; à ce faire on use bien un peu ses semelles mais on se fatigue moins qu’à serrer le levier du frein et je le répéterai à satiété, le secret des longues étapes franchies sans fatigue en pays accidenté est tout là : se reposer complètement pendant les descentes. M. Perrache, dont la pratique en cette matière fait autorité, me le confirmait ces jours-ci. Quand je dégringole, me disait-il, de 2.000 mètres d’altitude par exemple du Galibier sur Saint-Michel-de Maurienne dans ma journée en contrepédalant, j’ai les jambes rompues pour le lendemain.

Donc qu’il soit bien entendu qu’il est absurde de se fatiguer à la descente.

A Mijoux la pente devient très modérée, trop modérée même puisqu’elle nous oblige souvent à pédaler et que parfois elle se transforme en montée. Il pleut de temps en temps et le temps est naturellement très sombre ; malgré cela le paysage nous paraît très champêtre, très pastoral nous traversons une région encore peu pénétré par le cosmopolitisme et l’on y doit retrouvé aisément les mœurs et les coutumes ancestrales.

Il y a ça et là de jolis points de vue et des bizarreries remarquables de la nature, nous plongeons par exemple tout à coup par une pente très accentuée dans un grand trou bordé à gauche par une paroi rocheuse extrêmement élevée et presque lisse. Ce trou a dû être un lac autrefois ; nous voyons cela, en passant, très vite ; il conviendrait de s’arrêter, mais si nous nous étions arrêtés partout où nous en eûmes l’envie, nous serions encore dans le massif de la Grande Chartreuse !

A Chizery, halte sur le pont jeté sur la Valserine ; nous rentrons en France, le pays le plus chargé d’impôts et de droits de toute nature et l’inévitable douanier nous guette au passage. Les plombs dont nos machines sont munies lui suffisent et notre qualité de T. C. fïstes nous vaut de n’avoir pas à déficeler nos paquets. Le Touring Club de France voilà ce qu’on peut appeler un véritable bienfait national, voire international ! Passé Chizery la descente se mue en montée et nous baissons d’un cran nos développements : 4m,40 au lieu de 6m".04 ; nous montons parallèlement à la route qui sur la rive gauche de la Valserine va directement à Bellegarde ; après quelques kilomètres de montée, la descente, puis une remontée et enfin une longue descente jusqu’à la route de Nantua ; le sol malheureusement est détrempé et nous devons marcher avec beaucoup de précautions pour échapper aux funestes effets du glissement latéral ; pour cette fois nous sommes contraints de garder les pieds sur les pédales.

Nous avons traversé deux villages ou hameaux et vu de loin le clocher de Châtillon où, à vol d’oiseau, nous aurions pu nous poser en quelques minutes tandis qu’il nous faut aller faire un détour de plusieurs kilomètres. Quand aurons-nous des ailes au lieu de roues et pratiquerons-nous l’aviation au lieu de la cyclitation ? A Châtillon, nous avons la bonne fortune de rencontrer non pas le docteur niais une souriante jeune fille, mademoiselle Julliard, qui nous apprend que son père est ce jour-là à son cabinet de Bellegarde.

En route donc pour Bellegarde où je surprends mon excellent ami au milieu de ses malades. Il nous accueille avec l’enthousiasme presque méridional qui le caractérise et nous échangeons nos impressions car le docteur a fait, lui aussi, cette année en Suisse un beau voyage que Le Cycliste publiera incessamment. Mais l’heure est mal choisie, car les malades attendent et nous devons laisser le médecin à son noble devoir.

En remontant à Châtillon un éclat de bois ne s’enfonce-t-il pas dans mon pneu d’avant en m’y faisant deux énormes trous ? Pied à terre et réparation ; pendant cette opération passe un cycliste lyonnais qui revient de Genève, à qui la solitude pèse et qui nous demande à continuer sa route avec nous ; pour le moment il est furieux contre les douaniers qui viennent de le dépouiller d’une boîte de cigare.

Je ne m’attarderai pas à décrire la route si connue de Bellegarde à Lyon, mais elle vaut vraiment la peine d’être vue, et je la referai volontiers tous les ans ; Nantua et Cerdon en sont les points particulièrement intéressants.

A midi nous déjeunons à Port, au bout du lac de Nantua, dans une modèle auberge sur le bord de la route : très bonne cuisine et prix modérés. A la montée de la Balme le Lyonnais trop multiplié (6m,60) est forcé de pousser sa machine ; il avait jusqu’à ce moment tenu la tête et pédaler à quelques centaines de mètres en avant de nous, nous lui prenons alors quelque avance et en arrivant à la bifurcation de la nouvelle et de l’ancienne route de Cerdon, au commencement de la descente, nous prenons notre grand développement. Ce sera maintenant à notre tour de tenir la tête et nous arrivons à Poncin à toute vitesse. Le vent nous étant favorable, je conseille à O... d’essayer son très grand développement de 8m,20 qui me semble utilisable en cette circonstance. Le conseil était bon pour mon compagnon mauvais pour le cycliste lyonnais et pour moi ; sitôt, en effet, que O... se fût familiarisé avec ce développement, il prit graduellement de l’avance, et nous partîmes à sa poursuite en pédalant comme des enragés ; je lâchai à mon tour notre compagnon et finis par rattraper O... à l’entrée d’Ambérieu où il nous était parfaitement inutile d’aller puisqu’il fallut redescendre par un angle droit sur la gare où nous voulions consulter l’horaire des trains se dirigeant sur Lyon. Le cycliste lyonnais qui le matin paraissait se demander si nous parviendrions jamais à le suivre n’arriva qu’un bon quart d’heure plus tard, harassé et résolu à rentrer par le P.-L.-M.

Quant à nous, stimulés par la course que nous venions de fournir, encouragés par la persistance du vent favorable, nous décidâmes de revenir par la route et l’on verra par le tableau démarche ci-après que nous n’étions guère éprouvés par les quatre jours de voyage précédents et que le même homme qui avait pu grimper à la Furca avec 2m,80 pouvait aussi, sans plus de peine, avec 8m,20 marcher en plaine à 25 et 30 kilomètres à l’heure. Dans le dernier cas son effort sur la pédale et son travail par seconde étaient même moindres que dans le premier cas et il aurait pu les maintenir pendant un temps plus long.

Quand donc une vérité aussi simple entrera-t-elle dans l’esprit de tous les cyclotouristes ?

O... rentre à Saint-Etienne par un train du soir ; je m’arrêtai à Lyon et ne réintégrai que le lendemain par la route les bureaux du Cycliste afin de bien me pénétrer de cette vérité que je n’étais pas fatigué par mon voyage.

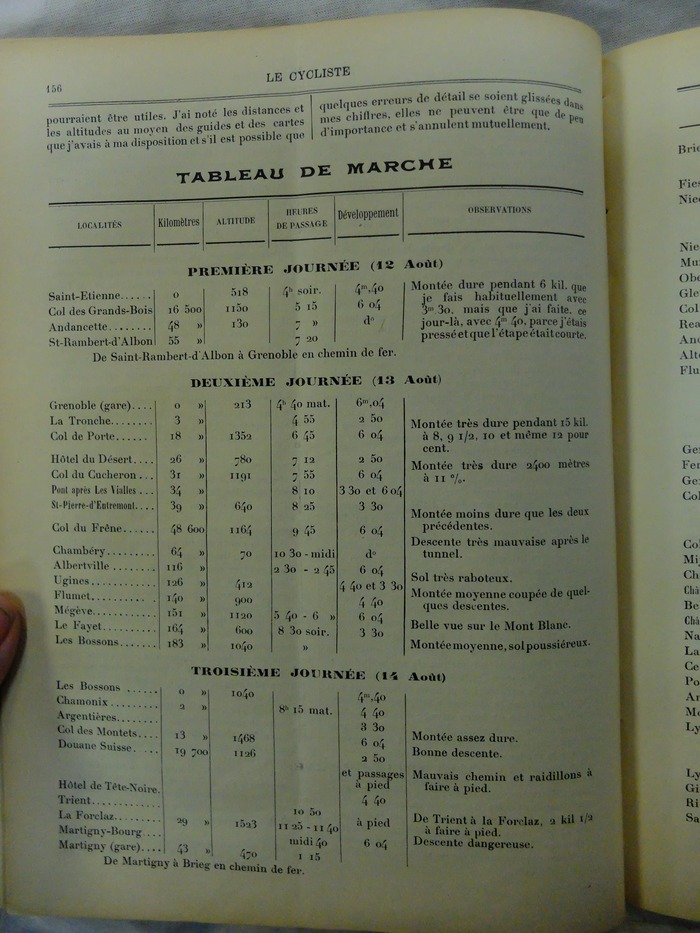

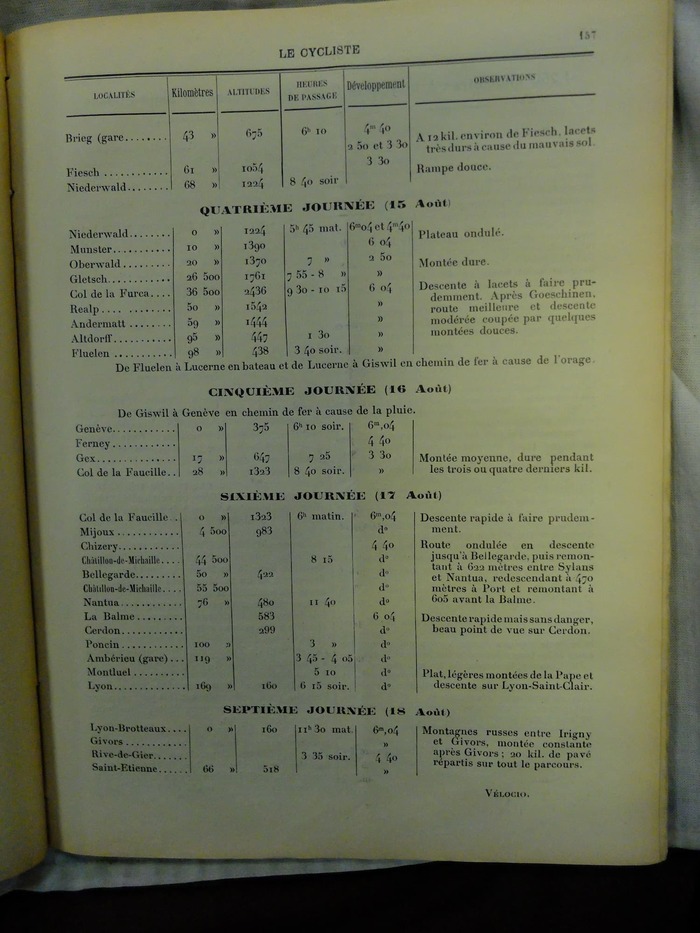

Dans le tableau de marche suivant, j’ai résumé sous la forme la plus brève les indications qui pourraient être utiles. J’ai noté les distances et les altitudes au moyen des guides et des cartes que j’avais à ma disposition et s’il est possible que quelques erreurs de détail se soient glissées dans mes chiffres, elles ne peuvent être que de peu d’importance et s’annulent mutuellement.